Die wichtigste Sprache »für ein gutes Zusammenleben« in Südtirol ist die italienische. Das sagt nicht  , sondern die Südtirolerinnen und Südtiroler laut neu veröffentlichtem Sprachbarometer. Obschon gerade während der letzten Jahre immer wieder davon die Rede war, dass angeblich die Bedeutung der italienischen Sprache in Südtirol zurückgeht (»Südtirol verdeutscht« — zum Beispiel in einem Artikel von Barbara Bachmann in der Zeit), sehen das die hier lebenden Menschen anders.

, sondern die Südtirolerinnen und Südtiroler laut neu veröffentlichtem Sprachbarometer. Obschon gerade während der letzten Jahre immer wieder davon die Rede war, dass angeblich die Bedeutung der italienischen Sprache in Südtirol zurückgeht (»Südtirol verdeutscht« — zum Beispiel in einem Artikel von Barbara Bachmann in der Zeit), sehen das die hier lebenden Menschen anders.

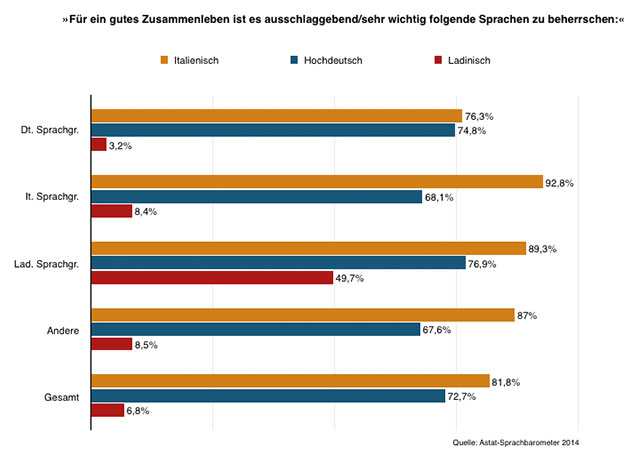

Dabei wird das Italienische nicht nur insgesamt als die bedeutendste Landessprache angesehen, sondern auch von jeder einzelnen der berücksichtigten »Sprachgruppen«.

Selbst die deutschsprachigen Südtirolerinnen sind mehrheitlich der Meinung, dass die lingua franca nazionale hierzulande wichtiger sei als ihre eigene, wiewohl das Deutsche die Muttersprache von über zwei Dritteln der hier wohnenden Menschen ist. Vor zehn Jahren noch sahen die Deutschsprachigen Deutsch als die wichtigste Landessprache an.

Die Südtirolerinnen italienischer Muttersprache waren 2004 noch zu 75,8 Prozent der Meinung, die deutsche Sprache sei für das gute Zusammenleben »ausschlaggebend« oder »sehr wichtig«. 2014 sahen das nur noch 68,1 Prozent so.

Auffallend ist zudem, dass gerade die Personen, die eine andere Muttersprache als die drei autochthonen Landessprachen angaben, dem Deutschen unter allen Gruppen die geringste Bedeutung beimessen (67,6 Prozent), deutlich weniger als dem Italienischen (87 Prozent). Dies deutet darauf hin, dass Südtirol außerstande ist, Zugewanderten die Gleichwertigkeit der beiden landesweiten Amtssprachen Deutsch und Italienisch erfolgreich zu vermitteln.

Die von den Südtirolerinnen insgesamt gefühlte Bedeutung der deutschen Sprache ist während der letzten zehn Jahre — also im Vergleich zum ersten Sprachbarometer — um über sechs Prozentpunkte eingebrochen, von damals 79,2 Prozent auf heute nur noch 72,7 Prozent. Gleichzeitig hat die Wichtigkeit der italienischen Sprache leicht von 81,5 Prozent auf 81,8 Prozent zugenommen. Der Unterschied zwischen Deutsch und Italienisch beläuft sich nun schon auf knapp zehn Prozentpunkte und hat sich somit in zehn Jahren vervierfacht.

Die Bedeutung des deutschen Dialekts (63,8 Prozent) ist laut Einschätzung der Südtirolerinnen übrigens noch einmal um fast zehn Prozentpunkte geringer, als jene der deutschen Hochsprache (72,7 Prozent).

Die ladinische Sprache liegt hingegen weit abgeschlagen bei 6,8 Prozent. Dies liegt vermutlich daran, dass sie fast nur in den Gemeinden, wo sie Amtssprache ist, für ein gutes Zusammenleben nötig ist. Für ein gutes Zusammenleben auf Landesebene halten sie selbst eine knappe Mehrheit der LadinerInnen nicht für »ausschlaggebend« oder »sehr wichtig«. Es wäre jedoch interessant zu wissen, wie die BewohnerInnen der ladinischen Gemeinden die Wichtigkeit des Ladinischen für das dortige Zusammenleben einschätzen.

Fazit: Eine angebliche »Verdeutschung« Südtirols lässt sich anhand dieser Daten nicht nachweisen. Im Gegenteil — die deutsche Sprache verliert in nur zehn Jahren in der sprachgruppenübergreifenden Einschätzung deutlich an Bedeutung »für ein gutes Zusammenleben« in Südtirol. Ein Befund, der sich mit den wachsenden Schwierigkeiten des Deutschen als Amtssprache deckt.

Leave a Reply to ProEuregio Cancel reply