Heute wurden an der Eurac die Ergebnisse der zweiten Kolipsi-Studie über die Zweitsprachkenntnisse Südtiroler Schülerinnen vorgestellt.

Erste Bemerkungen dazu:

- Hurra, endlich gibt es »vergleichbare« Daten! Über Jahre hatten wir immer und immer und immer wieder darauf hingewiesen, dass es sinnlos ist, über die Entwicklung der Zweitsprachkenntnisse in Südtirol (Verbesserung? Verschlechterung?) zu diskutieren, wenn keine wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen. Und vor allem: Dass es hanebüchen sei, Schulpolitik nicht aufgrund wissenschaftlicher Erhebungen, sondern aufgrund von Mutmaßungen und Mythen zu machen.

- Für ein mehrsprachiges Land wie Südtirol ist es wahrlich eine Schande, dass im Jahr 2017 erstmals Daten zur zeitlichen Entwicklung von Zweitsprachkenntnissen vorliegen, die nicht auf Selbsteinschätzung der Befragten beruhen. Und sie liegen noch immer nur für eine spezielle Gruppe (Oberschülerinnen der 4. Klasse der Schuljahre 2007/08 und 2014/15) vor. Zudem gibt es m. W. nach wie vor keine Vergleichsdaten über die Erstsprachkenntnisse.

- Wie wichtig solche Erhebungen sind, zeigt sich dadurch umso klarer, dass die Ergebnisse vielem von dem, was während der letzten Jahre gemutmaßt wurde, widersprechen.

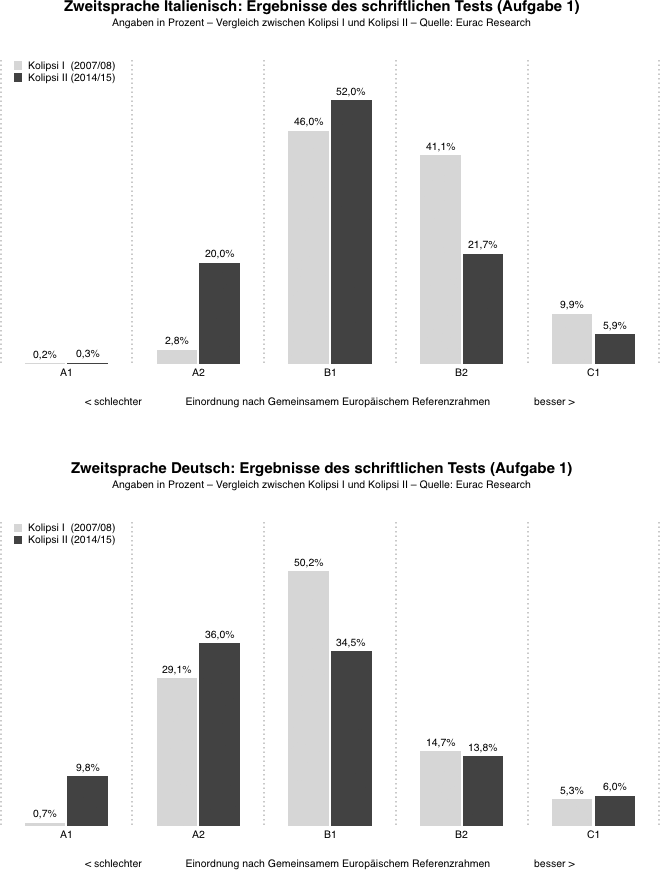

- Dass die Zweitsprachkenntnisse, die ich schon 2009 ernüchternd fand, in einem mehrsprachigen Land wie unserem weiter abgenommen haben, halte ich für eine extrem schlechte Nachricht.

- Die Sprachkenntnisse nahmen bei den deutschsprachigen Schülerinnen deutlicher ab, als bei den italienischsprachigen. Bei ersteren gab es allerdings auch eine größere Fallhöhe.

- Die absoluten Sprachkenntnisse der deutschsprachigen Schülerinnen sind dennoch nach wie vor klar besser, als die der italienischsprachigen.

- Content and language integrated learning (CLIL), das vor allem in den italienischen Schulen massiv gefördert wurde, scheint nicht die erhoffte — und übrigens auch von mir erwartete — positive Auswirkung auf die individuellen Zweitsprachkenntnisse zu haben. Die sogenannte Evaluation hatte erste Hinweise in diese Richtung gegeben.

- Angeblich ist — vor allem bei deutschsprachigen Schülerinnen — ein deutlicher Zusammenhang zwischen (außerschulischem) aktivem Gebrauch und Beherrschung der Zweitsprache erkennbar.

- Bei Italienischsprachigen soll vor allem die Beherrschung des Südtiroler Dialekts für gute Deutschkenntnisse verantwortlich sein (wobei ich mich frage, ob erforscht wurde, welches die Ursache und welches die Wirkung ist).

- Eine provokante Frage drängt sich mir auf: War früher alles besser? — Sprich: Warum waren die Zweitsprachkenntnisse besser, bevor begonnen wurde, ihren Ausbau immer hysterischer zu forcieren?

- Vielleicht wäre es nun gut, bevor man von dieser Studie politische Forderungen ableitet, einen Schritt zurück zu machen, tief durchzuatmen und — endlich — besonnen nach Lösungen zu suchen.

Scrì na resposta