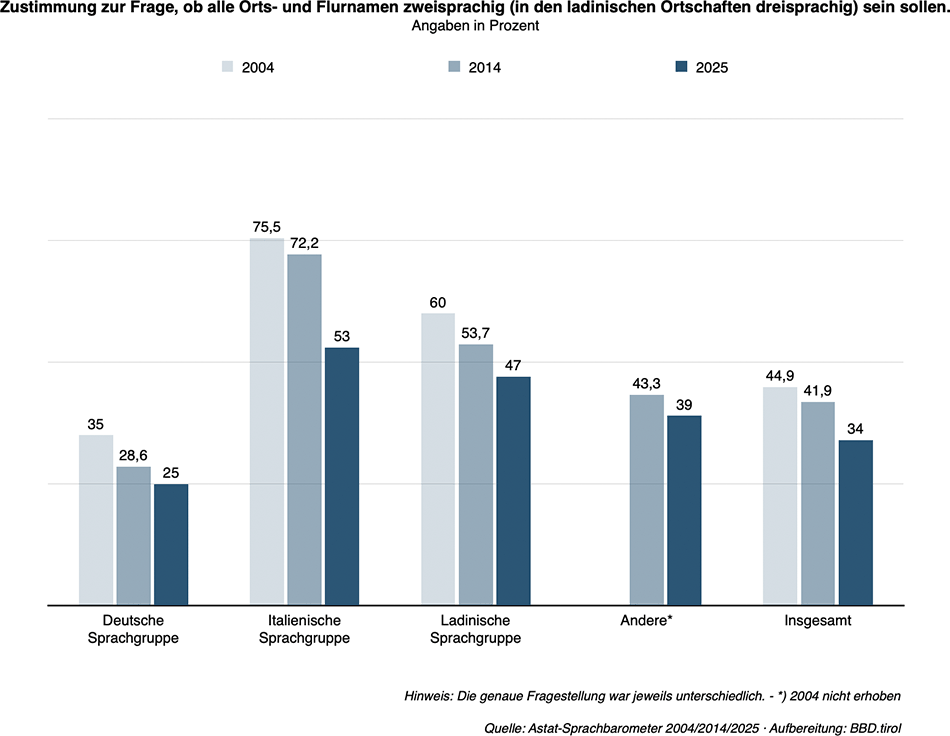

Die Überzeugung, dass Orts- und Flurnamen in Südtirol einer eigenen Version in allen Amtssprachen bedürfen, hat zwischen 2004 und 2025 deutlich abgenommen. Dies ergibt sich aus dem Vergleich des neuen Sprachbarometers 2025 (S. 127f.), das vorgestern vom Landesstatistikinstitut (ASTAT) veröffentlicht wurde, mit den Erhebungen von 2004 und 2014.

Die jeweils etwas unterschiedlich formulierte Frage nach der Notwendigkeit zwei- bzw. dreisprachiger Ortsbezeichnungen, die ich hier in einem Diagramm zusammengefasst habe, beantwortet heute nur noch rund ein Drittel der Bevölkerung (34%) mit einem klaren Ja. In allen Sprachgruppen ist die Zustimmung von Ausgabe zu Ausgabe des Sprachbarometers gesunken, wobei die Italienerinnen vor zwanzig Jahren noch zu über drei Vierteln an allen größtenteils kolonialen Übersetzungen festhalten wollten, während dies heute nur noch etwas mehr als die Hälfte (53%) von ihnen tut.

Weitaus am wenigsten kann sich die deutsche Sprachgruppe für die heute geltende, oktroyierte Lösung erwärmen.

Dass die Zustimmung zur Übersetzung aller Toponyme insbesondere in der italienischen Sprachgruppe diesmal so deutlich gesunken ist, wird vermutlich auch damit zusammenhängen, dass — anders als noch 2004 und 2014 — konkret alternative Lösungen aufgezählt und zur Wahl gestellt wurden.

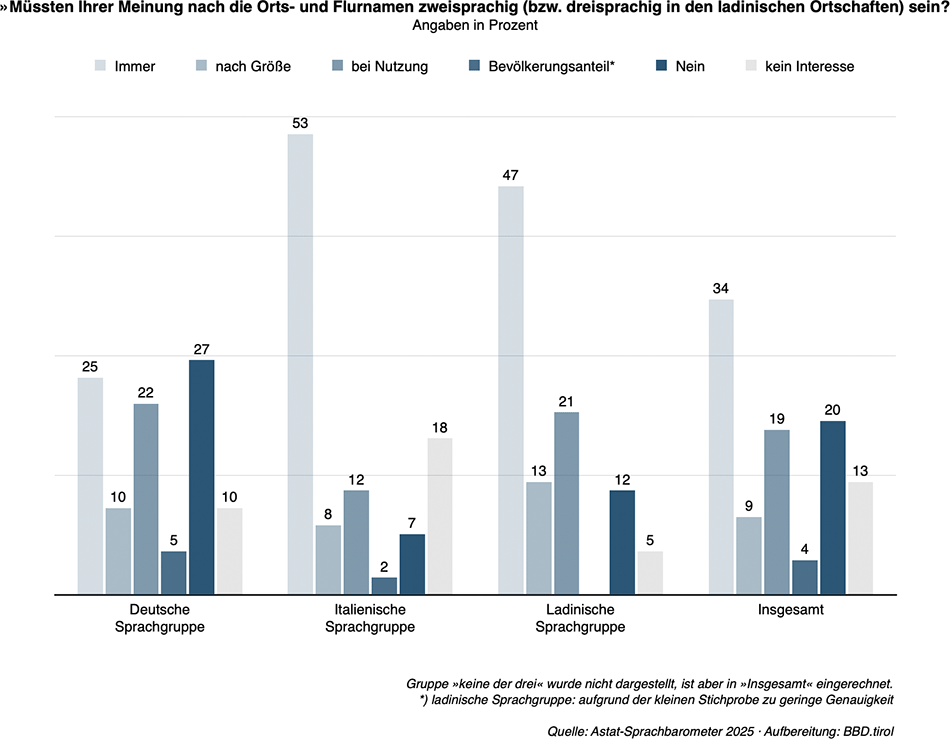

Obwohl das Thema in der Öffentlichkeit zuweilen heruntergespielt wird, bestätigen die Daten seine anhaltende Relevanz: Lediglich 13 % der Bevölkerung geben an, daran nicht interessiert zu sein.

– Sprachbarometer 2025

Während sich eine relative Mehrheit (34%) der Gesamtbevölkerung noch immer für die Übersetzung aller Ortsnamen ausspricht, finden 20 Prozent der Befragten Doppel- und Dreifachnamen gar nicht (mehr) nötig.

Die angebotenen Zwischenlösungen nach unterschiedlichen Kriterien wie Nutzung (19%)1»Nur wenn die Namen tatsächlich von der Bevölkerung benutzt werden«, Größe (9%)2Übersetzungen »ja, außer in den kleineren Ortschaften« und Bevölkerungsanteil (4%)3»Nur wo die italienische Sprachgruppe einen gewissen Prozentanteil erreicht« kommen gemeinsam auf weitere 32 Prozent.

Nicht zur Wahl stand die Abschaffung des sogenannten Prontuario und Beibehaltung der historisch gewachsenen Doppel- und Dreifachbezeichnungen, also die vermutlich aus (sprach-)wissenschaftlicher Sicht korrekteste Vorgehensweise.

Das Ergebnis lässt jedenfalls bei sämtlichen Sprachgruppen eine relativ große Flexibilität und Lösungsorientiertheit erahnen. Die Aussage etwa, dass die Italienerinnen eine Abschaffung eines Teils der oktroyierten Ortsnamenserfindungen niemals akzeptieren würden, scheint hiermit jedenfalls in ihrer Absolutheit widerlegt. Knapp die Hälfte von ihnen könnte sich Alternativen zu »hundert Prozent Tolomei« durchaus vorstellen — und wünscht sie sich womöglich ausdrücklich.

Nun wäre es nötig, von diesen Optionen ausgehend ins Handeln zu kommen.

Nachtrag vom 11.12.2025: Von einem aufmerksamen Leser wurde ich bezüglich meiner obigen Formulierung, »die Abschaffung des sogenannten Prontuario« habe nicht zur Wahl gestanden, darauf hingewiesen, dass dieser (zumindest de iure) bereits per Dekret Nr. 248 des Staatspräsidenten vom 13. Dezember 2010 (Anhang Nr. 93 – Verzeichnis Nr. 43849) abgeschafft worden sei.

Cëla enghe: 01 02 03 04 05 | 06 07

- 1»Nur wenn die Namen tatsächlich von der Bevölkerung benutzt werden«

- 2Übersetzungen »ja, außer in den kleineren Ortschaften«

- 3»Nur wo die italienische Sprachgruppe einen gewissen Prozentanteil erreicht«

Scrì na resposta