Alle zehn Jahre veröffentlicht das Landesstatistikinstitut (ASTAT) ein sogenanntes Sprachbarometer, das — wie der Name schon verrät — die wichtigsten Daten zur Sprachsituation in Südtirol beinhaltet. Nun ist es endlich wieder so weit.

Da es sich beim soeben veröffentlichten Bericht (erst) um den zweiten dieser Art handelt, sind jetzt erstmals Vergleiche möglich. Eine Gesamtanalyse maße ich mir noch nicht an, doch habe ich mir vorerst einen wichtigen Teilaspekt herausgefischt — und der hat es in sich.

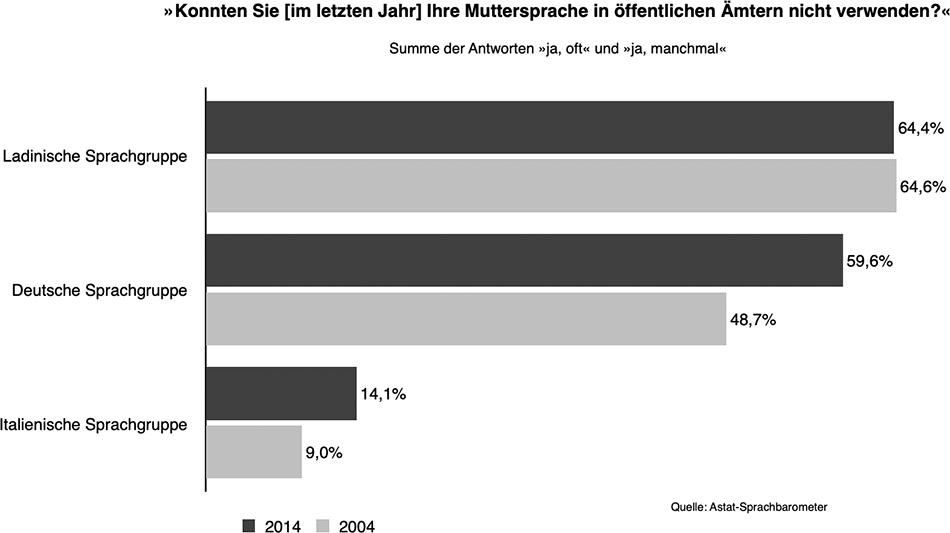

Schon 2004 wurde klar, dass die deutsche Sprache als Amtssprache, obschon rechtlich der italienischen gleichgestellt, einen sehr schweren Stand hat. In einem mehrheitlich deutschsprachigen Land wie Südtirol war die Schwierigkeit, die deutsche Sprache im Umgang mit öffentlichen Ämtern zu benutzen, eher mit der Lage der (rechtlich nicht umfassend gleichgestellten) ladinischen Sprache zu vergleichen, als mit der Lage des Italienischen.

Diese Tatsache hat sich im Laufe der letzten 10 Jahre nicht etwa verbessert, sondern noch einmal bedeutend verschlechtert. Während nämlich die — unbefriedigende — Situation des Ladinischen mehr oder minder unverändert blieb, verschlechterte sich die Erfahrung der deutschen Sprachgruppe in öffentlichen Ämtern noch einmal deutlich, sodass der Anteil an Negativerfahrungen zwischen den beiden Minderheitensprachen nur noch rund fünf Prozentpunkte auseinanderliegt (59,6% und 64,4%).

Bemerkenswert ist zudem, dass auch die Mitglieder der italienischen Sprachgruppe insgesamt eine Verschlechterung beklagen und nunmehr zu rund 14 Prozent angeben, (im Jahr vor der Erhebung) »oft« oder »manchmal« eine Verweigerung ihres Rechts auf Muttersprache erlebt zu haben. Wie schon 2004 war die Situation des Italienischen als Amtssprache jedoch »um Welten« besser, als die der beiden anderen Landessprachen.

Der Anteil an Bürgerinnen der deutschen Sprachgruppe, denen im Jahr vor der Erhebung nie ihr Recht auf Muttersprache verweigert wurde, sackte zwischen 2004 und 2014 um über 40 Prozent ein und liegt nunmehr bei lediglich 25,4 Prozent.

Erstaunlich ist, dass die Verweigerung der deutschen Amtssprache auch in der Landesverwaltung und im (ebenfalls vom Land Südtirol abhängigen) Gesundheitswesen um ein Vielfaches größer ist als die Verweigerung der italienischen Amtssprache.

Die deutsche Sprache wird von den Carabinieri (36,1%) am häufigsten verweigert, dicht gefolgt von den Sanitätseinheiten und Krankenhäusern (31,9%). Für Italiener- (8,8%) und Ladinerinnen (56,3%) stellt das Gesundheitswesen gar den Bereich dar, wo ihnen das Recht auf Muttersprache am häufigsten verweigert wurde — wodurch dies auch sprachgruppenübergreifend der Sektor ist, der (dicht gefolgt von den Carabinieri) die meisten Probleme schafft.

Cëla enghe: 01 02 03 04 05 06 07 || 01 02 03

Scrì na resposta