Das Europa der Regionen, ist das tatsächlich das Modell der Zukunft?

Die Regionen sind zweifellos das Zukunftsmodell der politischen Organisation des europäischen Kontinents, aus einem einfachen Grund: Wir haben die Erfahrung gemacht, die geschichtliche Erfahrung, dass Nationen nicht funktionieren. Sie funktionieren nicht in sich, denn würden sie funktionieren, würden die Nationalstaaten heute nicht alle am Rande des Zusammenbrechens sich befinden — und des Auseinanderbrechens. Denken Sie an England, an Spanien, Italien… hundert Jahre (sic) nachdem Garibaldi geritten ist, ist noch immer nicht möglich eine italienische Nation wirklich gerecht für alle italienischen Bürger zu gestalten, Norditalien ist ganz was anderes als Süditalien, das ist nicht vereinheitlichbar und nicht gemeinsam politisch organisierbar. Das Wichtigste ist, dass wir mit Nationalstaaten die Erfahrung gemacht haben, dass sie zu Kriegen führen, durch die nationalen Konflikte, durch die nationalen Interessensgegensätze, bis hin zu den größten Menschheitsverbrechen, die durch Nationalismus und Rassismus entstehen, also bis hin zu Auschwitz. Deswegen war es die Idee, einen friedlichen Kontinent dadurch zu schaffen, dass man den Nationalismus überwindet.

Also Europa funktioniert durchaus, sagen Sie, wir müssen deshalb nicht verschmelzen zu einem großen Kuchen.

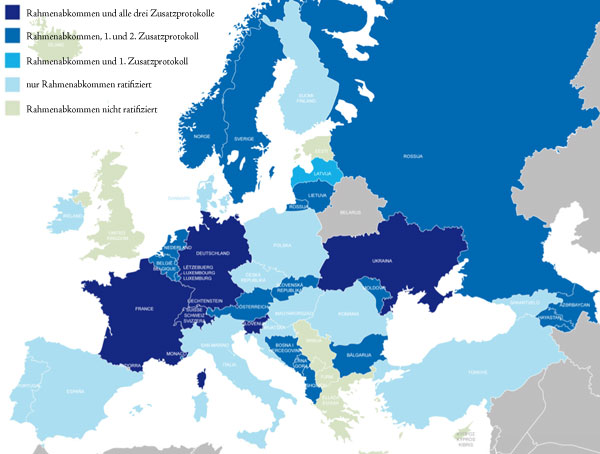

Nein, im Gegenteil, ein Europa der Regionen wäre die Anerkennung der wirklichen Identitäten der Menschen, weil die Identität des Menschen liegt ja an seinem Lebensort, in der Region in der er aufgewachsen und sozialisiert wurde oder wo er lebt, wo er politische Partizipationsmöglichkeiten hat, wo er den Überblick hat. Regionen sind außerdem von ihrer Größe her eine ideale Verwaltungseinheit, Regionen untereinander in ihrem Austausch respektieren viel mehr und viel selbstverständlicher die Mentalitätseigenheiten der anderen, als es Nationalstaaten jeweils in der Geschichte getan haben. Deswegen ist es ganz klar: Wenn die Vergemeinschaftung Europas gemäß der Grundidee von Jean Monnet und der Gründergeneration des europäischen Einigungsprojekts… wenn es diesem Projekt gelingt, den Nationalismus an der Wurzel zu überwinden, das heißt im Nationalstaat, dann muss es irgendwie andere politische Verwaltungseinheiten geben und das können dann nur die Regionen sein, weil dort haben die Menschen ihre Identität, ihre Kultur, ihre Mentalität und vor allem auch das Interesse an einer Vernetzung, an einem Austausch mit anderen.

Wir sehen das in aktuellen wirtschaftlichen Tendenzen, dass der Ruf nach Dezentralität immer lauter wird, es muss wieder menschlicher werden. Wie kann man aber jetzt dieses Konstrukt Europa dann doch als Dachvereinigung am besten führen?

Man muss sich nur erinnern an die Grundidee des europäischen Projekts. Die Grundidee lautet: Wir schaffen mit der Europäischen Union einen gemeinsamen Rechtszustand auf der Basis der Menschenrechte, geben mit einer gesamteuropäischen Demokratie, also in Zukunft mit einem entfalteten Europäischen Parlament dem Kontinent gemeinsame, gleiche Rahmenbedingungen, die in Gesetzen festgeschrieben werden und innerhalb dieser Rahmenbedingungen kann dann in subsidiärer Demokratie jeder an seinem Lebensort, in seiner Region, sein Glück suchen. Aber er kann sich drauf verlassen, dass er die gleichen Chancen und die gleichen Rahmenbedingungen hat, wie alle anderen auf diesem Kontinent, was im Moment durch die Nationalstaaten nicht gegeben ist. Ganz, ganz wichtig für Demokratie ist ja der Gleichheitsgrundsatz — und der Gleichheitsgrundsatz ist zum Beispiel so lange nicht eingelöst, solange große und mächtige Nationen ihren Bürgern mehr Chancen geben können, als kleine oder einflusslose oder ökonomisch noch rückständige oder strukturschwache Nationen. Es ist ein Unterschied, ob ich in Deutschland oder in Malta zur Welt komme und das kann nicht der Sinn einer gesamteuropäischen Demokratie sein.

Ist Ihrer Ansicht nach die Europapolitik, die die deutsche Bundeskanzlerin Merkel betreibt, der richtige Weg oder genau das, was man nicht tun sollte?

Ich glaub’, dass die Angela Merkel Europa nie verstanden hat. Und ein großteil der Krise, die wir heute in der Europäischen Union erleiden und beobachten, geht darauf zurück, dass Merkel massive nationale Interessenspolitik betreibt — und das führe ich darauf zurück, dass sie Europa aus einem einfachen Grund nicht verstanden hat. Nämlich: Für die Generation Merkel und für ihre Herkunft und ihre Sozialisation war die Befreiung aus dem Kerker der DDR und die deutsche Wiedervereinigung, also praktisch die Wiedergeburt der deutschen Nation, das große prägende Ereignis und sie kann sich danach eigentlich nichts mehr vorstellen. Sie hat als DDR-Bürgerin keine Reisefreiheit gehabt… jetzt hat sie einen Pass, mit dem sie reisen kann; und sie sieht nicht ein, wozu man mehr braucht als einen gemeinsamen Markt und die Reisefreiheit die sie als Deutsche [hat]. Aber die europäische Idee geht ja viel weiter und viel tiefer und das versteht sie nicht. Nur alle politischen Beobachter, denen an der Weiterentwicklung der europäischen Union als Gemeinschaftsprojekt liegt, sind sich alle darüber einig, dass Angela Merkel im Gegensatz zu ihrem Vorgänger Kohl — der von derselben Partei war, aber noch wusste, was das europäische Projekt ist, weil er ja noch vor den Trümmern gestanden ist, aus denen heraus das neue Europa aufgebaut werden musste — das einfach nicht mehr versteht. Und das Interessante ist, dass man an diesem Beispiel sieht, dass Sozialisation und Mentalität eigentlich politisch wirksamer ist, als Ideologie in vielen Fällen. Weil man könnte ja sagen, das ist dieselbe Partei wie Kohl, hat dasselbe Parteiprogramm zu vertreten, hat also daher auch dieselben politischen Gestaltungsinteressen… aber es stimmt nicht. Die Sozialisation, die Herkunft, der Lebensort waren viel prägender, als das Parteiprogramm.

Das heißt, Angela Merkel unterstützt eine Sache, die Sie kritisieren und zwar eine hierarchische Politik innerhalb Europas, die ja auch zu diesem permanenten Armdrücken, diesen Debatten auf der wirtschaftlichen Ebene führt. Matteo Renzi hat wiederum gesagt, wir lassen uns nicht alles diktieren, wir müssen nicht nur sparen, wir müssen auch investieren… hat er damit Recht?

Ja, damit hat er natürlich recht, im Rahmen der Möglichkeiten, die ihm gegeben sind als einem nationalen Regierungspolitiker. Aber die Politik, die ausgeht von der Verteidigung nationaler Interessen, so wie es bei Angela Merkel offensichtlich der Fall ist, die produziert ja Konflikte — automatisch. Der Konflikt wird zum Beispiel [geführt] zwischen Nettozahlern und Nettoempfängern, zwischen reichem Norden und armem Süden, so als wären alle im Süden arm und alle im Norden reich… das ist ja alles ein Unsinn, es geht ja hier um Fiktionen, aber diese Fiktionen, diese nationalen Fiktionen produzieren reale Konflikte… was nicht der Fall wäre, wenn wir es nicht zu tun hätten mit einem Europa wo mächtige nationale Eliten in großen Nationalstaaten diktieren können, was in kleinen Nationalstaaten für Sparmaßnahmen ergriffen werden müssen.

Wie sieht Ihr Europa von morgen denn aus? Welche politischen Impulse braucht es denn, damit das Miteinander der Regionen, also auch das menschlichere Europa, umsetzbar ist?

Das Ganze steht und fällt mit der Entwicklung der europäischen Demokratie. Wir müssen uns eines vor Augen halten: Auch der größte und mächtigste Nationalstaat kann heute alleine gegen alle diese globalen Phänomene, wie transnationale Finanzströme, die transnationalen ökologischen Probleme, Überwachung… das macht ja alles nicht mehr an nationalen Grenzen halt oder ist innerhalb von nationalen Grenzen regelbar. Aber auch der mächtigste, der größte Nationalstaat kann das alleine nicht mehr regeln. Jeder einzelne Nationalstaat ist zum Beispiel durch einen multinationalen Konzern erpressbar, das erleben wir ja heute. Die einzige Chance, auf der Basis von Menschenrechten und Demokratie zu gewährleisten, dass eine Politik nach den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger gemacht wird, ist nur durch die Vereinigung denkbar. Aber innerhalb der Vereinigung darf es nicht auch wieder diese Hierarchien geben, weil sonst haben wir es wieder nicht mit demokratischen Verhältnissen zu tun. Das heißt wir müssen das Europäische Parlament stärken, es muss einen voll entfalteten europäischen Parlamentarismus geben und das Europäische Parlament muss gleiche gemeinsame Rahmenbedingungen für alle herstellen, wo es dann unerheblich ist, ob man aus einem großen oder kleinen Land kommt. Weil wenn man sich überlegt, dass man in Wirklichkeit aus einer Region kommt, dann sind die eh ungefähr alle gleich groß und gleich stark, haben den gemeinsamen Rechtszustand und Chancengleichheit.

Müsste es also so einen Europatag wie jetzt hier am Wochenende in Völs, auf Schloss Prösels, permanent an verschiedenen Orten in ganz Europa geben, damit Kooperationen gefördert werden?

Na, ich glaube, dass die Kraft der faktischen Entwicklung das in diese Richtung treiben wird. Es geht gar nicht anders. Es wird einfach der Druck der konkreten und realen Probleme, die auf der Basis der gegenwärtigen unbefriedigenden Situation entstehen, so stark werden, dass zwar immer nur in kleinen Schritten, aber doch immer wieder nachgegeben wird — vor drei oder vier Jahren hat Merkel eine gesamteuropäische Bankenaufsicht [ausgeschlossen], jetzt kriegen wir sie. Sie hat damals geglaubt, sie muss den Finanzmarkt Frankfurt schützen. Sie ist nach vier Jahren [draufgekommen], der Schutz des Finanzmarkts Frankfurt bedroht den Finanzmarkt Frankfurt… weil einfach sie alleine das nicht mehr für ihre Nation retten kann. Das heißt: Es wird schrittweise immer mehr Vergemeinschaftung geben, in dem Maß wie die Vergemeinschaftung fortschreitet und das Europäische Parlament mächtiger wird, werden die nationalen Parlamente schwächer — irgendwann sterben sie ab. Und irgendwann wird man zu dem Punkt kommen, dass man sagt, man kann den Europäischen Rat, also den Gipfel der Staats- und Regierungschefs, abschaffen und es genügt einfach eine europäische Regierung, deren Nukleus heute die Kommission ist… die verschiedenen Ressorts, kontrolliert durch ein Europäisches Parlament, das in europäischen Wahlen die demokratische Legitimation organisiert und die gemeinsamen Rahmenbedingungen beschließt. Und dann irgendwann wird man feststellen, die nationalen Grenzen sind weg, das was an nationalen Interessen existiert [hat], hat sich als Fiktion erwiesen, wir können eigentlich die nationalen Pässe wegwerfen und uns mit einem europäischen Pass begnügen und glücklich und froh sein, dass wir frei und erhobenen Hauptes an unserem Lebensort auf der Basis von Rechtszustand leben und unser Glück suchen können.

Werden wir beide das noch erleben?

Das kommt drauf an, ob ich zu rauchen aufhöre oder nicht (lacht).

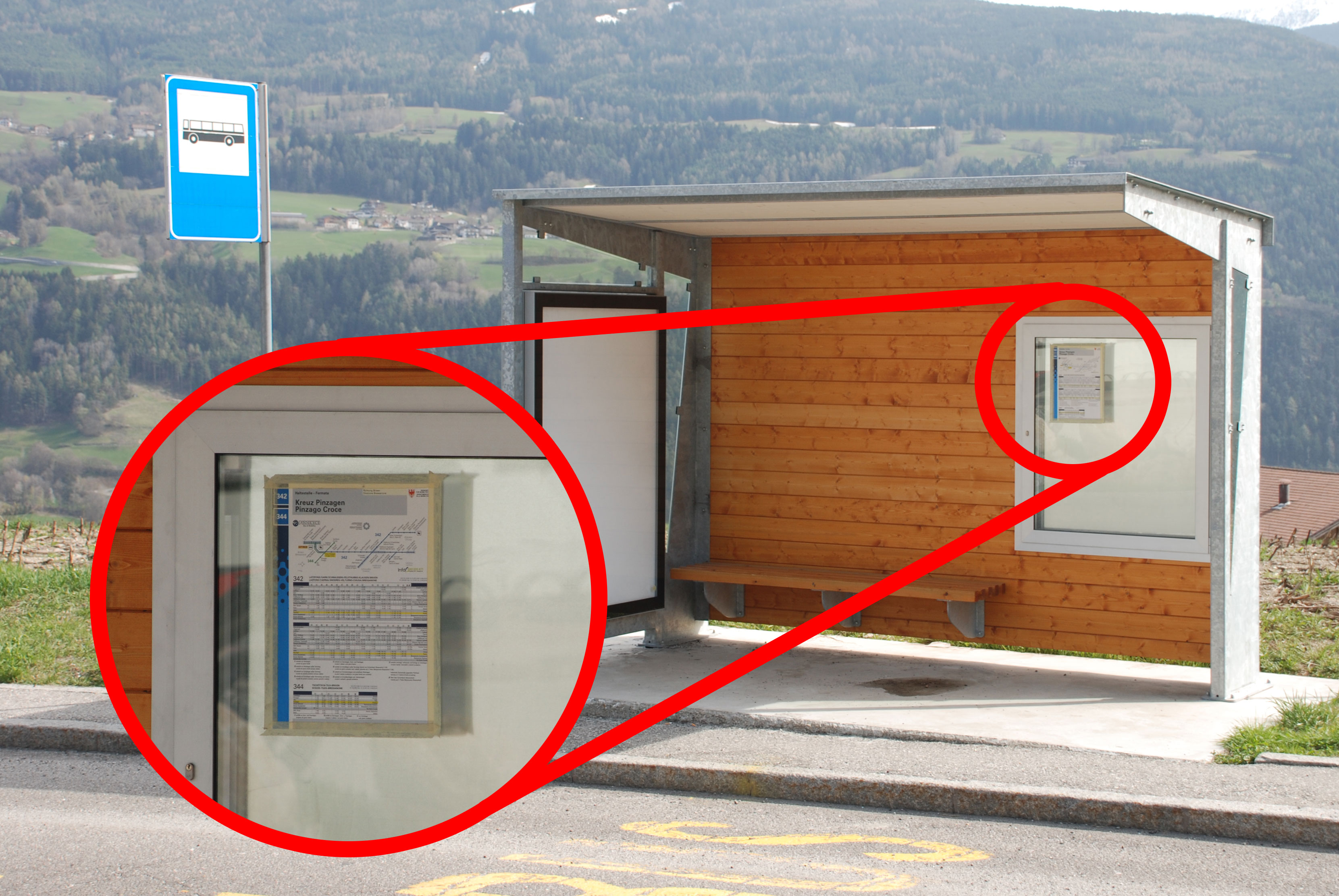

Über die RAS können südlich des Brenners sämtliche ORF Radio- und Fernsehprogramme — mit Ausnahme von Spartenkanälen wie beispielsweise ORF Sport + — terrestrisch empfangen werden. Außer FM4. Dabei böte der Empfang des wohl feinsten Senders, seit es Radiowellen gibt, viele Vorteile. Die Zahl der Ö3-Geschädigten würde rapide abnehmen und die Landesregierung ihrem Ziel näherkommen, dass jeder Südtiroler zumindest dreisprachig ist. Ein Großteil der Moderation auf FM4 passiert ja bekanntlich auf Englisch.

Über die RAS können südlich des Brenners sämtliche ORF Radio- und Fernsehprogramme — mit Ausnahme von Spartenkanälen wie beispielsweise ORF Sport + — terrestrisch empfangen werden. Außer FM4. Dabei böte der Empfang des wohl feinsten Senders, seit es Radiowellen gibt, viele Vorteile. Die Zahl der Ö3-Geschädigten würde rapide abnehmen und die Landesregierung ihrem Ziel näherkommen, dass jeder Südtiroler zumindest dreisprachig ist. Ein Großteil der Moderation auf FM4 passiert ja bekanntlich auf Englisch.  startet nun eine Inititatve mit den Ziel nach dem Kulturkanal ORF III ein weiteres kulturelles Highlight nach Südtirol zu holen – mit echtem öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag. Bereits vor einiger Zeit wurde die Facebook-Gruppe “Wir wollen Radio FM4 in Südtirol!” gegründet. Unglücklicherweise gingen im Zuge einer Systemumstellung bei Facebook sämtliche Gruppenmitglieder verloren. Dabei hatte sich damals sogar Arnold Schuler mit uns in Verbindung gesetzt, um entsprechende Schritte in die Wege zu leiten. Leider ist das Unterfangen im Sande verlaufen. Zeit für einen neuen Anlauf.

startet nun eine Inititatve mit den Ziel nach dem Kulturkanal ORF III ein weiteres kulturelles Highlight nach Südtirol zu holen – mit echtem öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag. Bereits vor einiger Zeit wurde die Facebook-Gruppe “Wir wollen Radio FM4 in Südtirol!” gegründet. Unglücklicherweise gingen im Zuge einer Systemumstellung bei Facebook sämtliche Gruppenmitglieder verloren. Dabei hatte sich damals sogar Arnold Schuler mit uns in Verbindung gesetzt, um entsprechende Schritte in die Wege zu leiten. Leider ist das Unterfangen im Sande verlaufen. Zeit für einen neuen Anlauf.