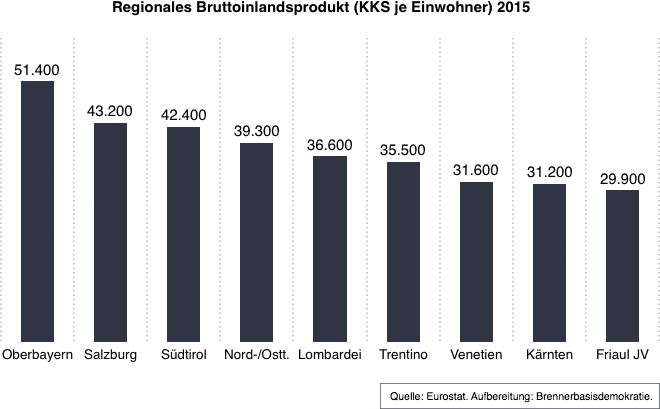

Trotz eindeutig verbesserungswürdiger Indikatoren in Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit ist Südtirols Bruttoinlandsprodukt (pro Kopf) laut neuen Eurostat-Daten deutlich gewachsen. Lag der Wert von 2012 bis einschließlich 2014 jeweils bei rund 40.500 KKS, stieg er im Jahr 2015 sprunghaft auf 42.400 KKS.

Damit bestätigt unser Land im Vergleich mit italienischen Regionen seine Führung (nunmehr 5.800 KKS pro Kopf vor der Lombardei) und schafft auch im EU-Vergleich eine Spitzenposition.

So erfreulich diese Werte auch sind, so ungewiss ist für mich aber auch, inwieweit der internationale Vergleich aussagekräftig ist. Landeshauptmann Kompatscher (SVP) sprach vor wenigen Tagen davon, dass Südtirol nun mit leistungsstarken deutschen Bundesländern wie Bayern und BaWü in einer Liga spiele.

Doch der Haken könnte im Kürzel »KKS« liegen, der für den »Kaufkraftstandard« steht.

Es handelt sich dabei um eine (jährlich neu errechnete) fiktive Währung, die dazu beitragen soll, die Werte über Staatsgrenzen hinweg vergleichbarer zu gestalten, indem laut Eurostat »die Unterschiede der Preisniveaus zwischen den Ländern ausgeschaltet« werden.

Wird nun jedoch das regionale BIP nicht mit einem regionalen, sondern mit einem staatsweit definierten Indikator korrigiert, kann dies paradoxerweise auch zu groben Verzerrungen führen — gerade wenn es sich dabei um einen wirtschaftlich so heterogenen Staat wie Italien handelt: Das Südtiroler Preisniveau dürfte wohl eher mit dem in Nord- und Osttirol vergleichbar sein, als mit jenem von Sizilien und Kalabrien.

Könnte es also sein, dass wir uns hier zwar über zweifelsfrei sehr gute, aber trotzdem auch verfälschte Daten freuen, weil Südtirols Ergebnis mit einem günstigeren Multiplikator »frisiert« wird, als jene von deutschen und österreichischen Bundesländern?

Die internationale Vergleichbarkeit ist jedoch ungewiss