Liebe Nationalstaat-Förderer, dieser Beitrag ist euch gewidmet. Damit es mir etwas leichter von der Feder geht, erlaube ich mir, euch mit aller Sympathie respektvoll als »Nationalisten« anzureden. Und doch juckt es mich, ein bissel zu stänkern. Nehmt es nicht persönlich. Es ist konstruktiv gemeint.

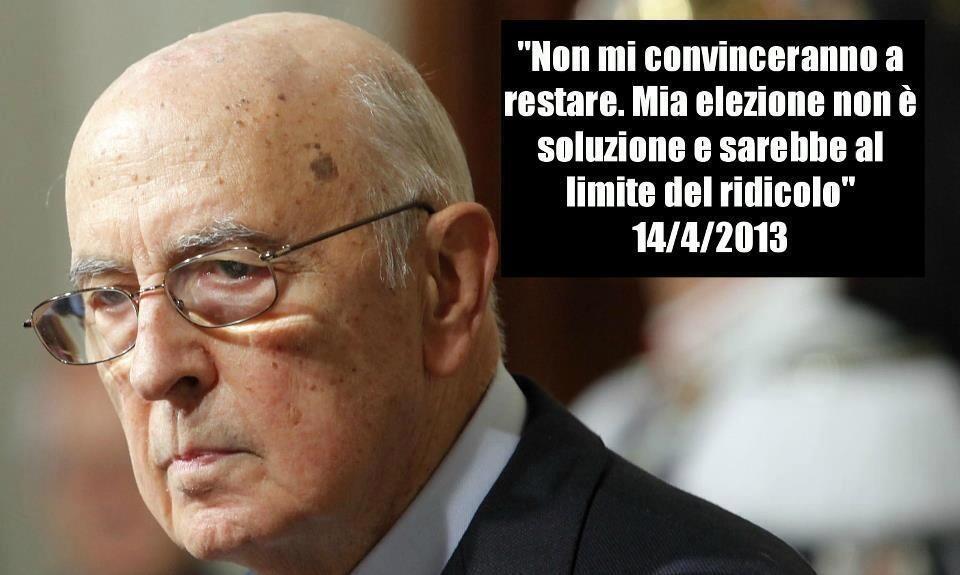

Warum das Thema Nation/Italien für euch so aktuell ist, auch hier auf salto.bz, weiß ich auch nicht. Weil Berlusconi euch an Diktatoren des letzten Jahrhunderts erinnert? Weil ihr euch den Süd-Euro nicht entgehen lassen wollt? Weil ihr euch an Italiens Verschuldung solidarisch mitverantwortlich fühlt? Weil es Südtirol gut geht? Oder einfach, weil wir im Wahlkampfjahr sind?

Es ist auch nicht meins, zu diskutieren, ob es in Zukunft über dem Nationalstaat Italien wieder wärmer schiene. Mich beschäftigt vielmehr, wie dieses ewige Nationalstaat-Beharren auf andere wirkt. »Italienisches Finale«, wenn ihr wollt. Ja schade, dass der Begriff derart negativ besetzt ist, trotzdem werdet ihr und eure Kinder (falls ihr überhaupt welche habt) euch daran gewöhnen müssen. Den nationalen Scherbenhaufen haben wir vor eurem ersehnten italienischen Wiederaufstieg.

Immer nur Italien

Ihr Nationalisten seid nicht die, die mit Ma-siamo-in-Italia-Sprüchen mühevoll aufgebautes Porzellan zerschlagen. Ihr habt durchaus intellektuelleren Zugang, seid verantwortungsbewusster. Zumindest glaube ich das hoffnungsvoll. Aber reflektiert ihr auch über die europäische Wirkung solcher Symbolik? Auch wenn wir hier auf salto.bz eben immer nur Südtirol, Südtirol, Südtirol diskutieren, lesen kann man uns weltweit. Was werden unsere Nachbarn sich denken?

Ich mache mir es jetzt etwas leicht und tauche in ein hypothetisches Stammtischmilieu ein. Ein kleiner zynischer-böser Rundumblick, um euch wachzurütteln:

An einem Stammtisch im Trentino könnte ich mir auch folgende Argumentationsweise durchaus vorstellen: »Ihr Südtiroler seid mir schöne Freunde! Erst schreit ihr ’Los von Trient’ und wollt die Region aushöhlen. Dann steigt ihr zwecks Euregio wieder mit uns ins Bett. Und schließlich knallt ihr uns mit dem Nationalstaat wieder in eine ungewisse Zukunft.«

Am Nordtiroler Stammtisch könnte man Gedanken vermuten wie: »Seid ihr von allen guten Geistern verlassen? Wie lange wollt ihr noch von Berlusconis regiert werden? Seit Jahrzehnten strecken wir euch die Hand aus, haben euch bei Krankenhausaufenthalten, an der Universität bevorzugt. Trotzdem ist euch Italien lieber. Sobald es euch angesichts der italienischen Misere wieder schlechter geht, werdet ihr wieder zu uns kriechen und die Einheit Tirols beschwören.«

Und in Osttirol: »Kaum haben wir wieder begonnen, uns mehr am gemeinsamen Pustertal zu orientieren, geht ihr mit eurem Nationalstaat baden. Wie sollen wir uns da in Zukunft weiterentwickeln, wenn ihr euch an dieses gescheiterte Nationalstaat-Modell klammert?«

Im Münchner Bierzelt: »Nationalstaat? Pfui Deibel! Solln’s doch ba die Kanaken bleibn!«

Im Engadin: »Die sollen doch machen, solange wir nicht für ihre Schulden haften müssen.«

Katalonien, Schottland etc: »Diese feigen Südtiroler. Prahlen da von ihrer Vorzeigeautonomie und dann wird ihnen Stück für Stück genommen, ohne dass sie aufbegehren. Was seid ihr denn für Autonomisten, wenn ihr euch die Hosen ausziehen lässt, ohne jede Konsequenz? Wir gehen in jedem Fall weiter, mal sehen, wie weit ihr mit eurem Nationalstaaten-Gehabe kommt.«

Brüssel nicht zu vergessen: »Jetzt geben wir denen die Werkzeuge in die Hand. Ein Europa der Regionen könnten sie bauen, endlich die Vision der Gründerväter eines Europas ohne Nationalstaaten verwirklichen. Etwas wirklich Großes und Visionäres schaffen. Aber nein, geschaut wird nur auf den Geldbeutel, solange Italien euch noch einen Teil eures Geldes überweist. Europa möchte die Nationalstaaten abschaffen, eine gemeinsame Wirtschafts- und Steuerpolitik machen, aber ihr beharrt in euren alten Grenzen im Kopf und möchtet unbedingt alles überholte bewahren, bis zum bitteren Ende. Wann wacht ihr endlich auf?«

So, liebe Nationalisten, ohne polemisch sein zu wollen habe ich ich mich jetzt satt der Polemik bedient, um zu erklären, warum mir dies alles suspekt ist. Mir ist nämlich gute, interregionale Nachbarschaft lieber, als in alten Grenzen zu denken. Habt ihr nicht gedacht, dass euer Festhalten an einem gescheiterten Staat eure Nachbarn verunsichert, verärgert, brüskiert? Viel Feind viel Ehr? Europäische Zukunft wird doch nicht von egozentrischen Nationalmatadoren gebaut, sondern gemeinsam mit Nachbarn in Europa ohne nationale Grenzen. Europäische Innenpolitik nennt man sowas. Wir sollten uns bewusst machen, dass man ohne Freunde kein grenzenloses Europa bauen kann. Und dass man als gescheiterter Staat sehr viele Freunde braucht. Erkennt endlich, welchen Scherbenhaufen ihr uns und unseren Nachkommen hinterlassen werdet. Wer trägt dann die Schuld, alle jene, die am ewigen ’weiter so’ festgehalten haben, trotz einer sich anbahnenden Katastrophe? Bedenkt doch bitte bei künftigen Nationalstaat-Diskussionen, dass der nachbarschaftliche Aspekt genauso zum Thema gehört wie die »Siamo-in-Italia«-Problematik. Denkt etwas mehr in .eu und weniger in .it und noch viel Erfolg in diesem Sinne!

)

)