Herr Roland Lang von der Arbeitsgruppe für die Selbstbestimmung hat mir auf Anfrage freundlicherweise die genauen Daten der Selbstbestimmungsumfrage zur Verfügung gestellt, über die während der letzten Tage so viel Unklarheit geherrscht hatte. Offensichtlich waren die Ergebnisse falsch oder zumindest sehr missverständlich kommuniziert worden, wenn in den Südtiroler Medien jeweils unterschiedliche Daten veröffentlicht werden konnten — von denen die meisten nicht korrekt waren.

Im großen und ganzen bestätigt sich, was ich [hier] in einem Kommentar geschrieben hatte: Das Sozialforschungsinstitut Apollis hat im Auftrag der Arbeitsgruppe 454 Interviews mit Zielpersonen der deutschen und ladinischen Sprachgruppe realisiert. Die Stichprobe ist laut Apollis

repräsentativ und stimmt bezüglich Alter, Geschlecht und Bezirk des Wohnorts mit der Verteilung in der Gesamtbevölkerung überein.

Die Zahl der Befragten garantiert, dass die Ergebnisse der Stichprobenerhebung eine maximale zufallsbedingte Ungenauigkeit von ±4,6 Prozentpunkten aufweisen.

Die genaue Fragestellung lautete folgendermaßen:

Das Thema Selbstbestimmung spielt in Süd-Tirol nach wie vor eine große Rolle. Als Alternativen zur bestehenden Situation werden die Gründung eines eigenen Staates bzw. die Wiedervereinigung Tirols vorgeschlagen. Kürzlich stand sogar der Anschluss an die Schweiz zur Diskussion.

Wenn es in Süd-Tirol zur Durchführung des Selbstbestimmungsrechtes kommen würde und Sie die Wahl hätten, wofür würden Sie sich entscheiden: Zugehörigkeit zu Italien oder Unabhängigkeit, also eigener Staat bzw. Wiedervereinigung?

Eine Mehrheit von 56% der deutsch- und ladinischsprachigen Südtirolerinnen entschied sich für die Unabhängigkeit, während 44% einen Verbleib bei Italien wünschen.

Es stimmt also nicht, dass über die Hälfte der Südtirolerinnen aller Sprachgruppen für die Unabhängigkeit wären, wie von einigen Medien vermittelt. Wenn wir diese und die letzte Apollis-Umfrage (bei der ausschließlich Angehörige der italienischen Sprachgruppe befragt wurden) zusammennehmen, kommen wir aber auf rund 47% der Gesamtbevölkerung, die sich für eine Loslösung von Italien aussprechen würden. Dies ist ein sehr hoher Anteil, wenn wir berücksichtigen, dass nicht ein konkretes Projekt in Aussicht gestellt wurde, und dass sich die Mehrheitspartei SVP und die Gesamtheit der »italienischen« Parteien derzeit gegen die Unabhängigkeit aussprechen. [Vergleiche].

Sieht man sich die Daten im Detail an, so entdeckt man, dass die Zustimmung zur Unabhängigkeit zwar mit steigendem Bildungsgrad sinkt, aber immerhin noch 42% der Südtirolerinnen deutscher und ladinischer Muttersprache, die einen Hochschulabschluss haben, dafür stimmen würden. Ebenfalls höher ist der Wunsch nach Unabhängigkeit in den Landgemeinden (59%), während er in den Stadtgemeinden auf 42% sinkt.

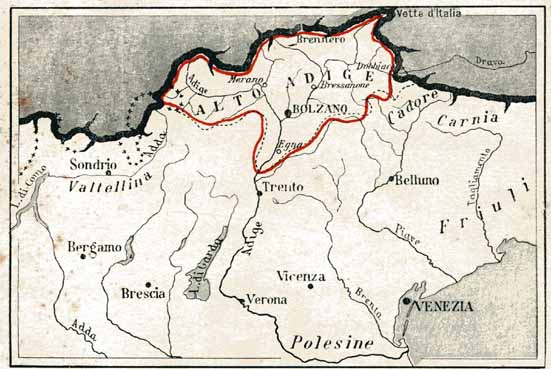

Nach Bezirken aufgeschlüsselt haben die Unabhängigkeitsbefürworterinnen im Vinschgau (67%) den höchsten Anteil. Im Eisacktal (66%), Wipptal (64%), Burggrafenamt (57%), Pustertal (57%) und Überetsch-Unterland (51%) ist es noch eine Mehrheit, während in den Bezirken Salten-Schlern (46%) und Bozen (35%) weniger als die Hälfte der Befragten deutscher und ladinischer Muttersprache für eine Abspaltung wären.

Unter jenen Südtirolerinnen deutscher und ladinischer Muttersprache schließlich, die sich in erster Linie als Südtirolerinnen fühlen, hat die Loslösung von Italien mit 65% eine deutliche Mehrheit, während 100% jener, die sich in erster Linie als Italienerinnen fühlen, einen Verbleib bei Italien wünschen. Unter jenen, die sich keiner dieser Gruppen (Südtirolerin/Italienerin) zuordnen wollten, sind 69% für die Beibehaltung des jetzigen Zustandes.