Letzte Woche hatte ich thematisiert, wie der italienische Energiekonzern Eni mit einem (Marketing-)Gag Minderheitensprachen und Dialekte in einen Topf wirft und folklorisiert. Das mag lustig sein, einen Beitrag zur sprachlichen Gleichberechtigung leistet es aber nicht.

Da ich unlängst nach mehreren Jahren wieder ein paar Tage in Katalonien verbracht habe, möchte ich an dieser Stelle — am Beispiel einiger Aufnahmen, die ich dort gemacht habe — auch zeigen, wie sich eine seriöse Sprach- und Minderheitenpolitik in diesem Bereich auswirkt.

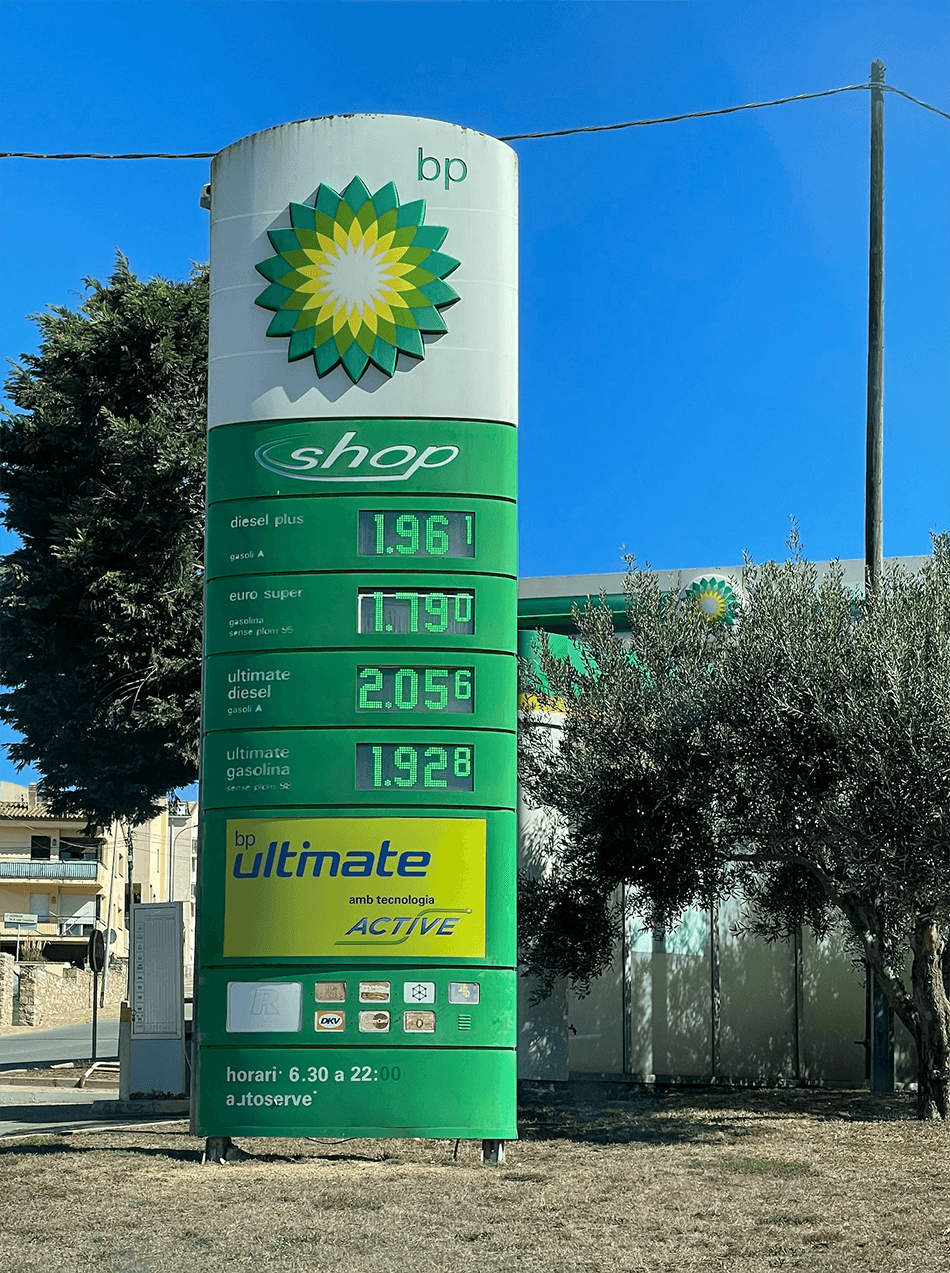

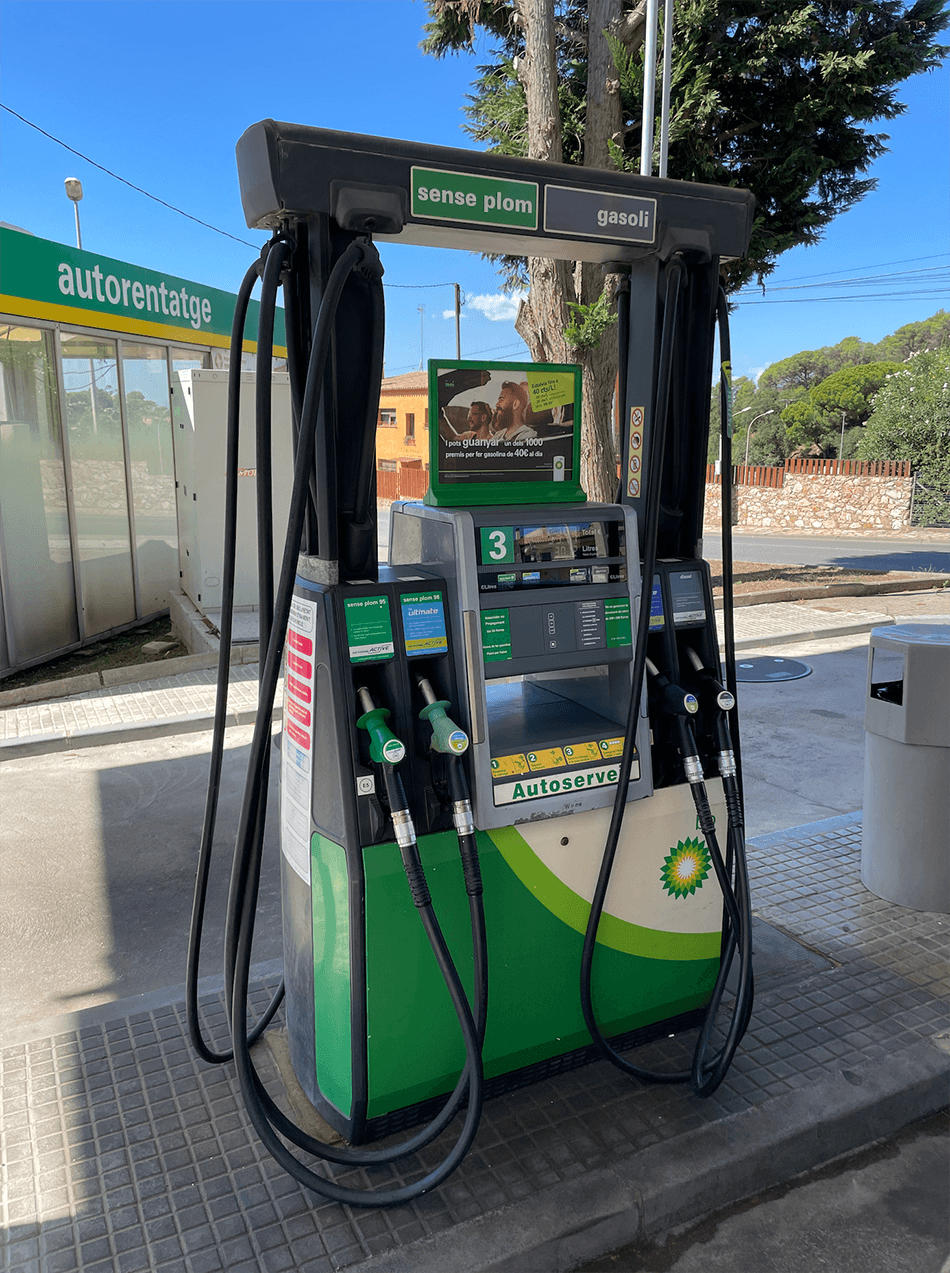

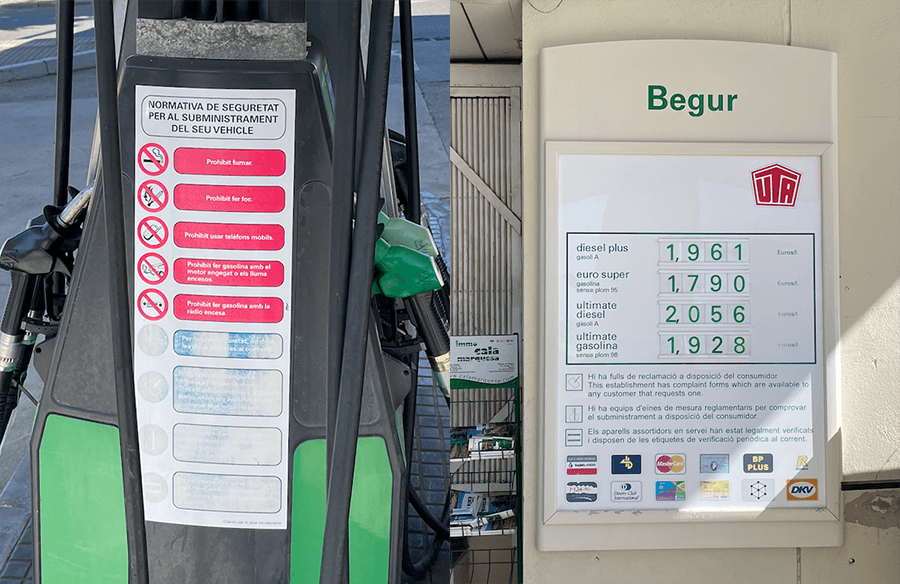

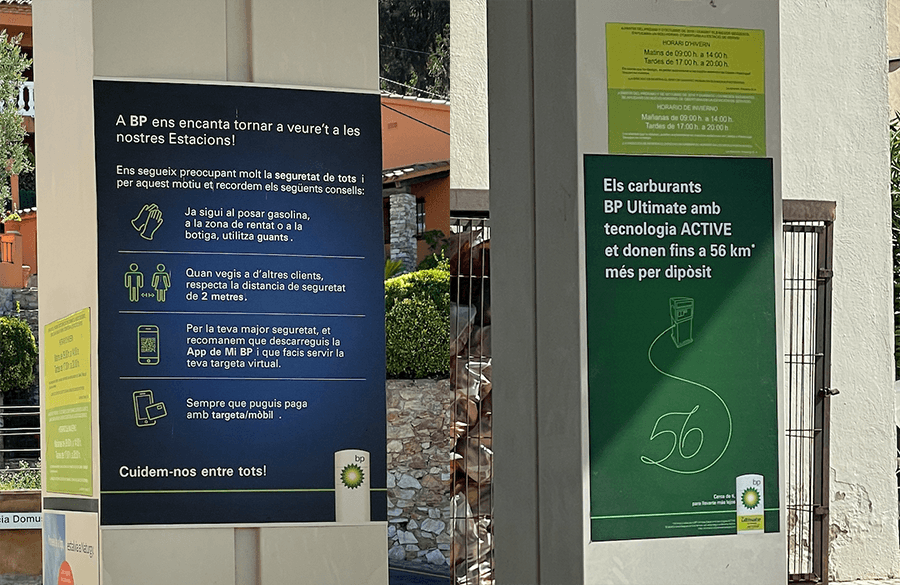

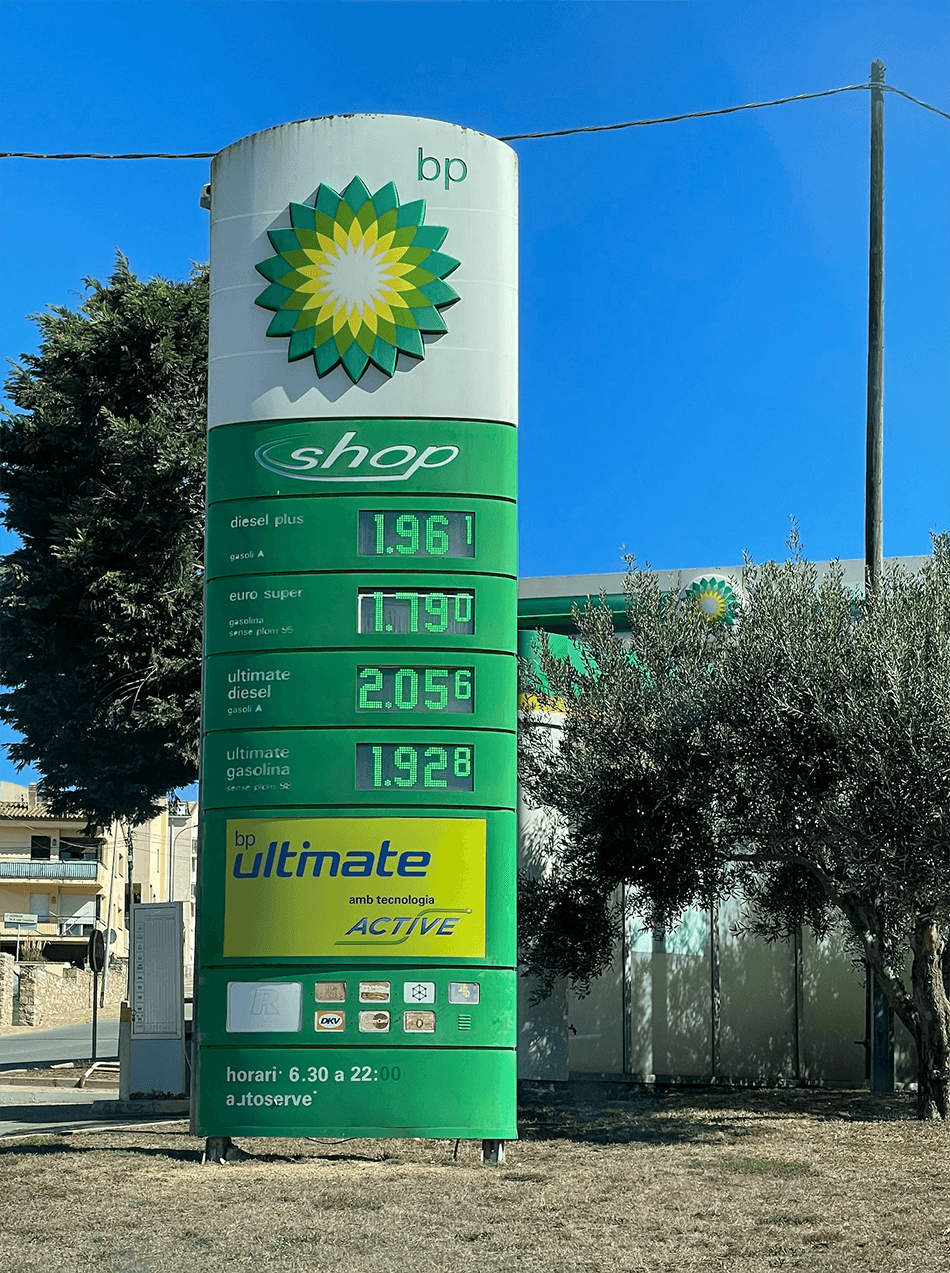

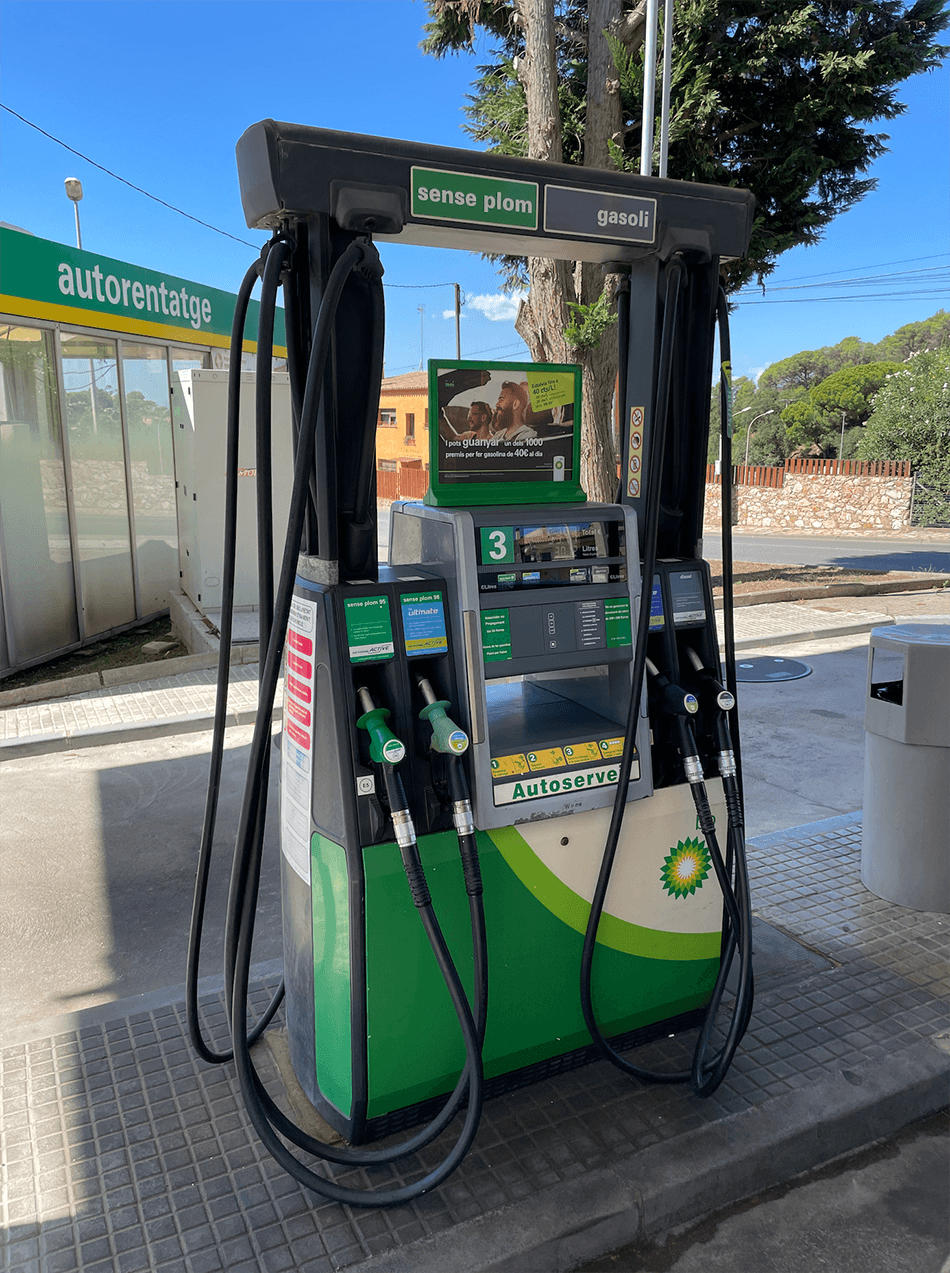

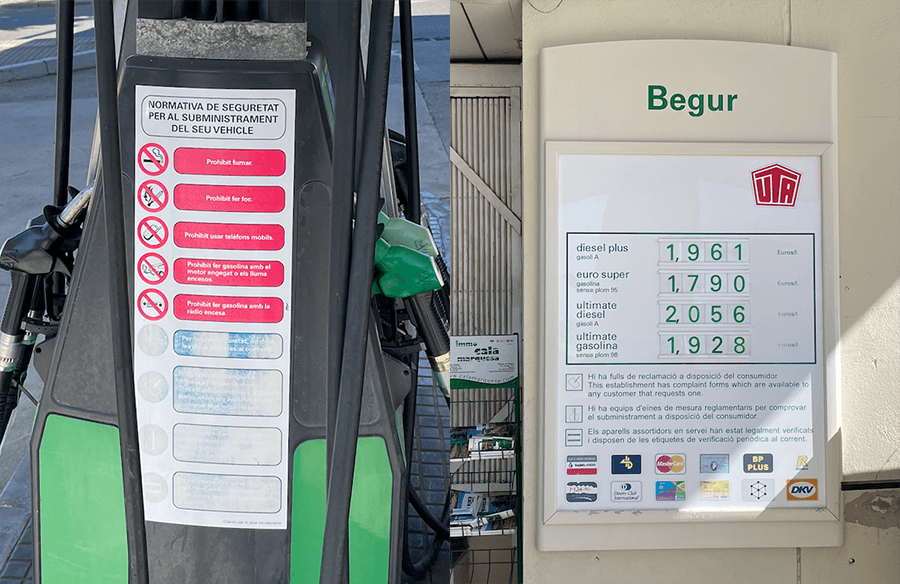

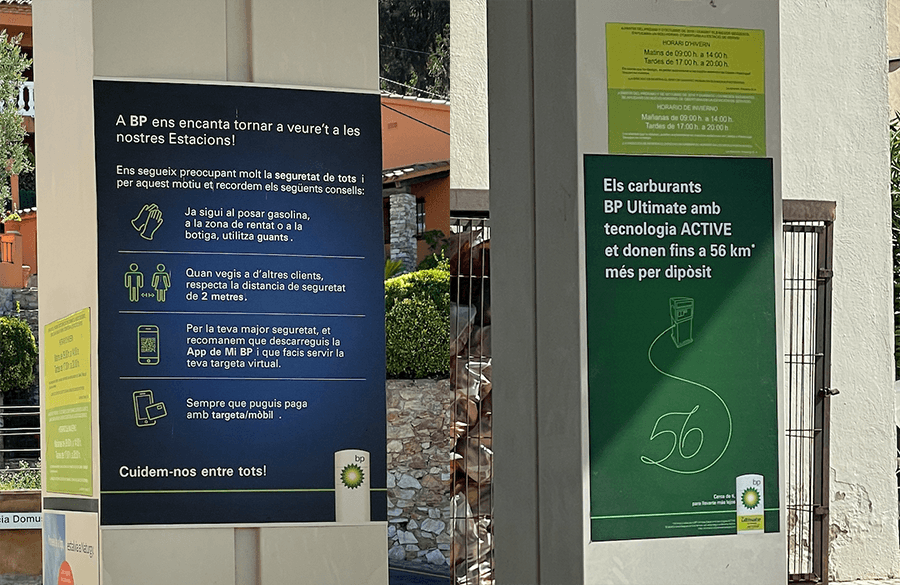

An dieser BP-Tankstelle in der Ortschaft Begur etwa ist alles auf Katalanisch.

Von der Werbung über die gesamte Beschriftung der Zapfsäulen bis hin zu Sicherheitshinweisen und Kleingedrucktem (technische Angaben zur Treibstoffabgabe, zu den Kraftstoffen selbst, zur Eichung der Anlage): Alles in der Minderheitensprache.

In Katalonien ist die Berücksichtigung der Landessprache bei der Beschriftung von Handels- und Dienstleistungsbetrieben gesetzlich vorgeschrieben. Das schließt auch Tankstellen ein.

Das Gegenteil ist im Vorzeigeland Südtirol der Fall: Hier eine Tankstelle nur auf Deutsch oder Ladinisch zu beschriften wäre gar nicht zulässig. Einer klaren, minderheitenfeindlichen Sprachhierachie folgend ist das Privileg der Einsprachigkeit ausschließlich der lingua franca nazionale vorbehalten.

Und so ist denn bei uns auch bei den meisten Tankstellen kaum ein deutsches Wort zu lesen. Von Ladinisch ganz zu schweigen.

In Katalonien gibt es Unternehmen wie BP, die (im Sinne der affirmative action) ausschließlich auf Katalanisch beschriften und andere, wie Repsol, die (in dieser Reihung:) Katalanisch und Kastilisch berücksichtigen.

Dass ich zur Veranschaulichung der sprachlichen Situation die Tankstelle eines internationalen Großkonzerns herangezogen habe, ist übrigens kein Zufall: Erfahrungsgemäß sind es wennschon eher sie (und nicht etwa ein freier lokaler Tankstellenbetreiber), die versuchen, sich örtlichen Regeln zu entziehen. In Katalonien ist es aber wie in anderen Minderheitengebieten (Québec, Tessin, Finnland aber nicht in Südtirol) gelungen, die Landessprache entsprechend gesetzlich zu verankern.

So wird die Minderheitensprache wie eine vollwertige und vollwürdige Sprache behandelt, während wir uns in Südtirol über Blödelaktionen wie jene von Eni freuen dürfen.

Cëla enghe: 01 02 03 04 05 06 || 01 02 03 04 05 06 07