Era stato ragionevole alcuni anni fa il tentativo, poi non riuscito, di dedicare il monumento [alla Vittoria di Bolzano] e la piazza in cui si trova alla pace. C’è il rischio che il centenario della prima guerra mondiale, a livello nazionale, si risolva in un’esaltazione della guerra.

— Luigi Bressan, arcivescovo di Trento, durante la messa di capodanno

-

Esaltazione della guerra.

QuotationAutor:a

ai

|

Faschismen/ Geschichte/ Militär/ Nationalismus/ Ortsnamen/ Religiun/ · Faschistische Relikte/ Geschichtsaufarbeitung/ Good News/ Quotation/ · · · Südtirol-o/ Trentino/ · · Italiano/Einen Fehler gefunden? Teilen Sie es uns mit. | Hai trovato un errore? Comunicacelo. -

Der Elefant im Open Space.

Ein Aufruf zur Teilnahme am SüdtirolkonventAutor:a

ai

|

Vor etwas mehr als zwei Jahren haben die Selbstbestimmungsbefürworterinnen ein beeindruckendes Lebenszeichen von sich gegeben: An einer selbstverwalteten Umfrage nahmen mehrere zehntausend teil und äußerten ihren Wunsch, bezüglich der staatlichen Zugehörigkeit unseres Landes ein Wort mitreden zu dürfen. SelbstbestimmungsbefürworterInnen sind nicht mit UnabhängigkeitsbefürworterInnen gleichzusetzen.

Man muss jedoch sagen: Es war eine Sternstunde der Südtiroler Demokratie, und gleichzeitig der Beweis, dass die Parteienverdrossenheit keine Politikverdrossenheit ist.

Mit dem Südtirolkonvent, der in 10 Tagen anläuft, eröffnet sich den Menschen in diesem Land — allen Menschen, egal welcher politischen Überzeugung — erstmals die Möglichkeit, in einem nicht parteilichen, sondern institutionellen Rahmen, über die Zukunft Südtirols mitzudiskutieren. Da es aber vordergründig um eine Autonomiereform geht, drohen genau jene engagierten MitbürgerInnen, welche sich so zahlreich für die Selbstbestimmung ausgesprochen hatten, nicht angemessen vertreten zu sein. Weil sie sich möglicherweise gar nicht angesprochen fühlen.

Alex Salmond, schottischer First Minister a. D., hat den Selbstbestimmungswunsch einmal mit einem Elefanten in einem Wohnzimmer verglichen: Auch wenn man nicht wisse, wie er da hingekommen sei, könne man seine Anwesenheit nicht leugnen.

Dies wird denn — ohne jegliche Intention, den Prozess zu »unterwandern« und ohne ideologische Verbissenheit — unter anderem die Aufgabe der zahlreichen Selbstbestimmungsbefürworterinnen sein: Auf die Anwesenheit des Elefanten hinzuweisen, dessen unzweifelhafte Existenz manche am liebsten leugnen würden.

Engagement/ Grundrechte/ Mitbestimmung/ Politik/ Recht/ Selbstbestimmung/ Vorzeigeautonomie/ · STF-Befragung/ Südtirolkonvent/ · · · Südtirol-o/ · · Deutsch/Einen Fehler gefunden? Teilen Sie es uns mit. | Hai trovato un errore? Comunicacelo. -

Nimmt man beim Arsch?

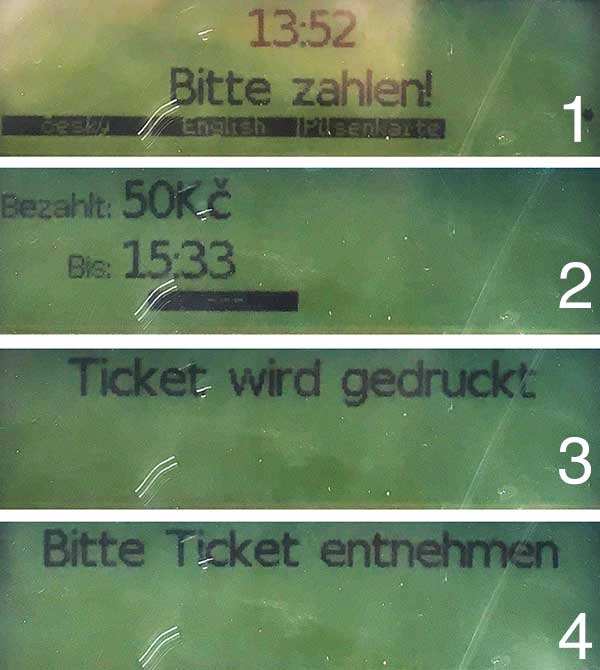

Parkscheinautomat in Pilsen – Nummerierung (weiß) von mir

Traurig genug, dass man sich in Südtirol immer wieder mit Dingen beschäftigen muss, die in einem funktionierenden Land selbstverständlich sein sollten.

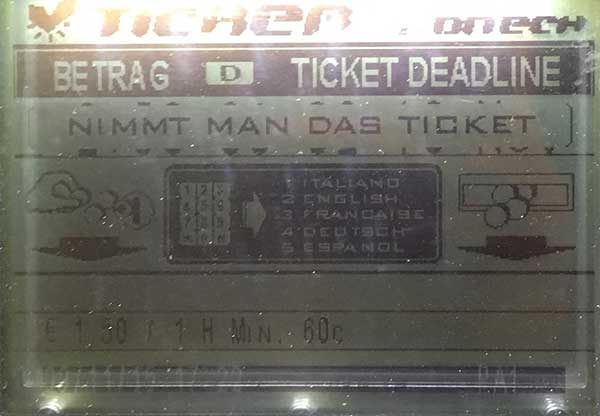

Hier ein Vergleich zwischen einem Parkscheinautomat in Bozen (Bild unten) und einem in der tschechischen Stadt Pilsen (Bilder oben), wo ich mich neulich aufhalten durfte.

Parkscheinautomat in Bozen

Zur Orientierung:

- In Pilsen (Plzeň) hat Deutsch keinen offiziellen Status als Amtssprache, es ist lediglich die Sprache der angrenzenden Länder Deutschland und Österreich sowie zahlreicher Gäste.

- In Bozen ist Deutsch nicht nur Sprache der angrenzenden Länder Österreich und Schweiz sowie zahlreicher Gäste, sondern vor allem gleichberechtigte Amtssprache. Deutsch ist außerdem die meistverbreitete Sprache in dem Land, dessen Hauptstadt Bozen ist.

Trotzdem ist es an einem Parkscheinautomaten in Pilsen selbstverständlich, nach einfacher Sprachwahl klare, verständliche Anweisungen auf Deutsch zu erhalten. In Bozen muss man sich hingegen mit Übersetzungen abmühen, die man nur als Verarschung bezeichnen kann. Konkret: Was in Pilsen »Bitte Ticket entnehmen« lautet, heißt in Bozen »Nimmt man das Ticket«. Alles klar — und vielen Dank an die Modellautonomie.

Für die mindere Qualität der Bilder möchte ich mich entschuldigen.Cëla enghe:

010203040506||0102030405Comparatio/ Discriminaziun/ Minderheitenschutz/ Plurilinguism/ Recht/ Service Public/ Sprachpfusch/ Vorzeigeautonomie/ · Italianizzazione/ · · · Südtirol-o/ Tschechien/ · Gemeinde Bozen/ · Deutsch/Einen Fehler gefunden? Teilen Sie es uns mit. | Hai trovato un errore? Comunicacelo. -

Battuta d’arresto per l’indipendenza catalana.

Nelle elezioni tenutesi lo scorso 27 settembre le elettrici e gli elettori catalani avevano assegnato una maggioranza sufficientemente ampia ai partiti e ai movimenti secessionisti, i quali si erano preposti di portare a compimento un processo di «sconnessione» dalla Spagna e di traghettare la Catalogna verso l’indipendenza statuale.

Poche settimane dopo tali elezioni, Junts pel Sí (coalizione elettorale indipendentista fra Convergència Democràtica de Catalunya, Esquerra Repubblicana e movimenti della società civile) e CUP (gli indipendentisti della sinistra radicale) avevano inoltre approvato in parlamento un’importante risoluzione atta a imboccare la via della «disobbedienza».

Da quel punto in poi, però, la CUP ha iniziato un gioco al rialzo, subordinando il proprio sostegno esterno ad un esecutivo di Junts pel Sí (JxS) a condizioni sempre più pesanti, scartando del resto ogni ipotesi di entrare a far parte della compagine di governo. Mentre in lunghe settimane di trattative JxS si è rivelata disposta ad accettare quasi tutte le richieste programmatiche provenienti dalla CUP, sin dall’inizio ha fatto intendere che non avrebbe accettato alcun aut-aut per quanto riguarda la composizione del governo, imprimis sul nominativo del futuro presidente. Una linea, questa, condivisa da tutte le singole componenti di JxS, in quanto un gruppo di 10 deputati come quella della CUP non doveva, secondo loro, influenzare in modo così diretto e perentorio le scelte di una coalizione forte di 62 scranni.

Se finora i bastoni nelle ruote del processo d’indipendenza erano sempre arrivati dall’esterno — dal governo centrale o dal tribunale costituzionale — ma né le istituzioni né le cittadine e i cittadini catalani se ne erano mai fatti impressionare, ora invece (e per la prima volta) il processo rischia di subire una fortissima battuta d’arresto proveniente dall’interno: non solo dalla Catalogna stessa, ma addirittura da un partito fortemente indipendentista come la CUP.

Qualche giorno fa, infatti, una consultazione degli iscritti in seno alla formazione della sinistra radicale aveva consegnato nelle mani degli organi esecutivi del partito un risultato a dir poco incredibile, con 1515 opinioni favorevoli e altrettante opinioni contrarie all’ultima proposta di JxS, che comprendeva il boccone amaro della reinvestitura di Artur Mas a presidente. Alla luce dell’inaspettato pareggio sembrava possibile una soluzione, ma oggi il consiglio politico della CUP ha deciso di rifiutare l’offerta che JxS ritiene — appunto — definitiva.

Se nei prossimi giorni non vi saranno svolte spettacolari, in grado di disincagliare la situazione, la Catalogna si avvierà verso nuove elezioni anticipate a marzo. E nessuno sa se mai si ripresenterà un’occasione talmente concreta per avviare il paese all’indipendenza.

Politik/ Selbstbestimmung/ · Wahlen/ · · · Catalunya/ · CUP/ ERC/ JxS/ Verfassungsgericht/ · Italiano/Einen Fehler gefunden? Teilen Sie es uns mit. | Hai trovato un errore? Comunicacelo. -

Online-Maulkorb: Nicht bei uns.

Im neuen Jahr werden Südtiroler Onlinemedien, so sie ihren Leserinnen eine Kommentarfunktion anbieten, eine der beschämendsten Vorschriften aus dem neuen Mediengesetz des Landes Südtirol umsetzen müssen: Sie werden die Identität der Kommentierenden erfassen und abspeichern, um sie im Falle von Beleidigungen, Verleumdung oder anderen Gesetzesbrüchen ermittelnden Behörden zur Verfügung zu stellen.

Diese Umstellung ist eine zwingende Voraussetzung für den Zugang zur Medienförderung des Landes, auf die die meisten Onlineportale nicht verzichten können. Oder wollen.

Eigentlich ist die Maßnahme kein Drama, ist es doch selbstverständlich, dass Gesetzesbrüche geahndet werden. Der Geist der neuen Vorschrift ist jedoch ein bedenklicher. Es ist kein Geheimnis, dass sich dünnhäutige Politikerinnen — des erneuernden und jungen und dynamischen Schlages — von manchen Kommentaren ans Bein gepinkelt fühlen und nun vor allem auf die einschüchternde Wirkung der Identitätsprüfung setzen. China und so.

wird auch 2016:

wird auch 2016:- keine Landesförderung erhalten;

- keine öffentlichen Gelder benötigen;

- seine Freiheit bewahren und

- den Beweis antreten, dass man ohne Schikane — aber mit einer konsequenten Moderation — eine kultivierte Diskussion ermöglichen kann.

Allen Medien, die sich und ihren Kommentatorinnen nun ohne großen Protest einen Maulkorb überziehen lassen, sprechen wir trotzdem unsere Solidarität aus.

Nachtrag: Das Vorhaben wurde (vorerst) doch nicht in dieser Form umgesetzt.

Democrazia/ Grundrechte/ Interna/ Medien/ Politik/ Recht/ Tech&Com/ Wirtschaft+Finanzen/ · · · · Südtirol-o/ · BBD/ Land Südtirol/ · Deutsch/Einen Fehler gefunden? Teilen Sie es uns mit. | Hai trovato un errore? Comunicacelo. -

Korsischer Weg.

Im allgemeinen Interesse um die Geschicke des rechtsextremistischen Front National (FN), dessen Erfolg letztendlich vor allem durch die Besonderheiten eines merkwürdigen Wahlsystems begrenzt werden konnte, hat zumindest auf internationaler Ebene der korsische Sonderfall kaum Beachtung gefunden.

Auf der Mittelmeerinsel, die dem FN mit nur vier von 51 Abgeordneten sein schlechtestes Ergebnis bescherte, konnte sich im zweiten Wahlgang eine selbstbewusste Wahlallianz aus Autonomisten (Femu a Corsica, FaC) und Separatisten (Corsica Libera, CL) durchsetzen, die nun während der kommenden Jahre die Geschicke der Insel leiten wird. Der Sieg der Pè a Corsica getauften Koalition ist ein historisches Ereignis: Noch nie konnten sich in einer französischen Region autonomistische oder gar sezessionistische Parteien durchsetzen und Regierungsverantwortung übernehmen.

Neuer Präsident der Insel ist seit dem 17. Dezember der autonomistische Anführer und bisherige Bürgermeister von Bastia, Gilles Simeoni (FaC). Sein Vater Edmond war noch im bewaffneten Kampf gegen Paris aktiv. CL-Chef Jean-Guy Talamoni wurde zum Parlamentsvorsitzenden gewählt; seine Antrittsrede hielt er auf Korsisch.

Bereits während der vergangenen Legislatur hatte das korsische Parlament, damals noch unter sozialistischer Mehrheit, gegenüber Paris weitreichende Forderungen gestellt. Mit breitester, parteiübergreifender Mehrheit wurden auch bereits Beschlüsse gefasst, die weit über die (derzeitigen) Zuständigkeiten der Insel hinausgehen. So etwa die völlige Gleichstellung der korsischen Sprache, eine Art regionale Staatsbürgerschaft (unter anderem als Voraussetzung für den Erwerb von Immobilien) und die Finanzhoheit. Der französische Staat lehnte diese Neuerungen jedoch ab.

Die korsische Sprache wird aber inzwischen an allen Schulen der rund 300.000 Einwohner zählenden Insel unterrichtet.

Das Programm von Pè a Corsica sieht vor, die Beschlüsse der vergangenen Legislatur um- und gegenüber Paris durchzusetzen. Darüberhinaus wird eine vollständige, vom Zentralstaat unabhängige Gesetzgebungsbefugnis angestrebt.

Seit Beendigung des bewaffneten Kampfes konnte die Autonomiebewegung der Insel, die inzwischen weit in die etablierten »französischen« Parteien hineinragt, große Fortschritte machen. Korsika befindet sich derzeit auf einem vielversprechenderen Weg als die als »autonom« bezeichnete Schwesterinsel Sardinien. Und wiedersteht dem rassistischen Nationalismus des Front National.

Minderheitenschutz/ Plurilinguism/ Politik/ Recht/ Zentralismus/ · · · · Corsica/ Sardigna/ · · Deutsch/Einen Fehler gefunden? Teilen Sie es uns mit. | Hai trovato un errore? Comunicacelo. -

Weihnachten ohne Wenter.

Die Meraner Mittelschule in der Karl-Wolf-Straße macht sich und uns allen ein schönes Weihnachtsgeschenk: Wie bereits seit längerem versprochen tilgt sie ihre Benennung nach dem nationalsozialistisch belasteten Burggräfler Schriftsteller Josef Wenter. Der Schulrat kommt damit einer langjährigen Forderung nach.

Zuletzt hatte die Antifaschistische Aktion Meran im Dezember letzten Jahres mit der Losung #wegmitwenter einen neuen Vorstoß gewagt. Direktorin Öttl kündigte daraufhin an, die Umbenennung umsetzen zu wollen.

Nachdem nun die Schulgremien Öttls Ansinnen absegneten, soll die Schule fortan den Namen von Karl Wolf tragen. Der Meraner Schriftsteller, nach dem auch die Straße benannt ist, in der sich die Schule befindet, hatte sich auf vielfältige Weise um seine Heimatstadt verdient gemacht.

Die Bestätigung der Namensänderung durch das Schulamt in Bozen gilt als Formalität.

begrüßt die Umbenennung und dankt der Meraner Antifa für ihr Engagement sowie den Verantwortlichen für die Entscheidung. Nachdem sich das Bozner Realgymnasium bereits vor rund 15 Jahren von seinem ehemaligen, ebenfalls einschlägig belasteten Namensgeber Raimund Klebelsberg getrennt hatte, müssen wir hoffentlich nicht erneut eineinhalb Jahrzehnte abwarten, bis weitere Entscheidungen gefällt werden.

begrüßt die Umbenennung und dankt der Meraner Antifa für ihr Engagement sowie den Verantwortlichen für die Entscheidung. Nachdem sich das Bozner Realgymnasium bereits vor rund 15 Jahren von seinem ehemaligen, ebenfalls einschlägig belasteten Namensgeber Raimund Klebelsberg getrennt hatte, müssen wir hoffentlich nicht erneut eineinhalb Jahrzehnte abwarten, bis weitere Entscheidungen gefällt werden.Eine der nächsten Kandidatinnen für eine Umbenennung dürfte wohl die Aufschnaiter-Schule in Bozen sein, die nach wie vor einem SS-Angehörigen gewidmet ist.

Cëla enghe:

0102030405060708||Faschismen/ Geschichte/ Politik/ Scola/ · Geschichtsaufarbeitung/ Good News/ · · · Südtirol-o/ · Antifa Meran/ · Deutsch/Einen Fehler gefunden? Teilen Sie es uns mit. | Hai trovato un errore? Comunicacelo.

Quotation