»Eine läppische Blondine«, das ist so ziemlich die einzige Beleidigung, die ich im Zusammenhang mit der Landtagskandidatur von Marie Måwe auf der Liste der SVP noch nicht gelesen habe. Dabei strotzen die Internetforen nur so vor rassistischen und autorassistischen, sexistischen und chauvinistischen sowie ausländerfeindlichen und antieuropäischen Aussagen. Aber alles der Reihe nach.

Am 2. August gab die SVP bekannt, dass die vorgesehene Frauenquote nun erfüllt sei und Marie Måwe, eine aus Lappland stammende BLS-Angestellte, die nach wie vor schwedische Staatsbürgerin ist, für die Landtagswahlen kandidiert.

Über die Hintergründe bzw. Hintergedanken von Seiten der SVP für diese auf den ersten Blick doch recht ungewöhnliche Kandidatur möchte ich gar nicht spekulieren. Auch nicht darüber, ob es geschickt ist, eine Kandidatin aufzustellen, die zum Zeitpunkt der Bekanntgabe noch nicht über die nötigen Voraussetzungen (italienische Staatsbürgerschaft) für eine Kandidatur verfügt. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich auch im Sinne von  diese Voraussetzungen — sprich die Koppelung des Wahlrechts an die Staatsbürgerschaft — nicht für der Weisheit letzten Schluss halte, sondern dies für mich eine Praxis darstellt, die es in einem vereinten Europa unbedingt zu überwinden gilt. Warum sollte jemand, der als Kind zweier Südtiroler in Schweden geboren wurde, jedoch kein Wort Deutsch oder Italienisch spricht und noch nie einen Fuß nach Südtirol gesetzt hat, für den Südtiroler Landtag wahlberechtigt sein und eine schwedische Staatsbürgerin, die seit sieben Jahren in Südtirol lebt und des Deutschen und Italienischen mächtig ist, nicht? Ich selbst werde mit Ausnahme von Gemeinderatswahlen auch nie — weder aktiv noch passiv — in Südtirol wahlberechtigt sein, solange ich als Nordtiroler nicht auf meine österreichische Staatsbürgerschaft verzichte; selbst wenn ich mich entscheide, den Rest meines Lebens zusammen mit meiner Familie hier in Südtirol zu verbringen.

diese Voraussetzungen — sprich die Koppelung des Wahlrechts an die Staatsbürgerschaft — nicht für der Weisheit letzten Schluss halte, sondern dies für mich eine Praxis darstellt, die es in einem vereinten Europa unbedingt zu überwinden gilt. Warum sollte jemand, der als Kind zweier Südtiroler in Schweden geboren wurde, jedoch kein Wort Deutsch oder Italienisch spricht und noch nie einen Fuß nach Südtirol gesetzt hat, für den Südtiroler Landtag wahlberechtigt sein und eine schwedische Staatsbürgerin, die seit sieben Jahren in Südtirol lebt und des Deutschen und Italienischen mächtig ist, nicht? Ich selbst werde mit Ausnahme von Gemeinderatswahlen auch nie — weder aktiv noch passiv — in Südtirol wahlberechtigt sein, solange ich als Nordtiroler nicht auf meine österreichische Staatsbürgerschaft verzichte; selbst wenn ich mich entscheide, den Rest meines Lebens zusammen mit meiner Familie hier in Südtirol zu verbringen.

Zurück zu Marie Måwe. Ich kenne die Kandidatin nicht. Alles, was ich über sie weiß, habe ich aus den Medien erfahren. Sie scheint eine vielseitige Frau zu sein. Sie spricht neben ihrer Muttersprache fließend Deutsch, Englisch und Italienisch und verfügt über gute Kenntnisse in Französisch und Norwegisch. Laut Dolomiten hat sie in Göteborg Sprachen studiert und ihre Diplomarbeit zum Südtiroler Dialekt verfasst. Zudem absolvierte sie einen Master-Lehrgang in Wirtschaft, Politik und EU-Recht an der Uni Trient. Außerdem sei sie sehr sportlich und Sängerin in einer Band. Ich sehe also keinen Grund, der hinsichtlich der Eignung gegen eine Kandidatur sprechen würde. Ich wage sogar zu behaupten, dass bereits viel weniger kompetente Personen für den Landtag kandidiert und den Einzug auch geschafft haben. Dennoch wird Måwe in vielen der Artikel und Kommentare zu ihrer Kandidatur auf eine ihrer Eigenschaften reduziert. Die Schwedin, die Lappländerin, die Exotin, das Playgirl, die Ausländerin, die Blondine.

Elena Artioli, die in der Vergangenheit die SVP stets zu der nun an den Tag gelegten Offenheit gemahnte, ist eine der Kritikerinnen: »Warum sie und ich nicht?«, fragt sich die »Gemischtsprachige« (Eigendefinition). Obwohl prinzipientreue und Einhaltung des Grundsatzprogramms für gewöhnlich nicht die Stärken der SVP sind, ist diese Frage relativ einfach zu beantworten. Artikel 1 Absatz 1 des Parteistatuts lautet: »Die Südtiroler Volkspartei (SVP) ist die Sammelpartei der deutschen und ladinischen Südtiroler/innen aller sozialen Schichten.« Die einzige Möglichkeit festzustellen, wer »deutscher« oder »ladinischer« Südtiroler ist, ist die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung. Wenn sich Måwe deutsch erklärt hat und in Kürze wohl auch italienische Staatsbürgerin sein wird, dann ist sie »deutsche Südtirolerin«. Wenn sich Artioli italienisch erklärt hat, ist sie das nicht. Das ist das Prinzip der Südtiroler Volkspartei. Das mag man gut finden oder kritisieren. Einen Widerspruch wie ihn der Chefredakteur des A. Adige, Alberto Faustini, verortet (Italiener nicht, Schweden schon), orte ich hier nicht, da die SVP nicht die Herkunft sondern die Sprachgruppenzugehörigkeit als Kriterium anlegt.

Interessant ist auch, dass sie von einem kleinen Kreis recht oberflächlich nur deshalb als »gute Kandidatin« angesehen wird, weil sie Ausländerin ist und sie der ihrer Ansicht nach prinzipiell verschlossenen Südtiroler Gesellschaft gut täte, während die Mehrheit der Kommentatoren sie für genau diesen Umstand kritisiert. Der ausländerfeindliche Wind, der Måwe entgegenbläst, ist wahrlich befremdlich. Das hat mich einigermaßen verwundert, da man ihr ihr »Ausländersein« ja nicht ansieht und ich immer der Meinung war, dass derartige »Ausländer« nicht als solche angesehen werden; vor allem nicht wenn sie aus dem Norden stammen — wenn sie sozusagen »Germanen« sind. (Wobei ich nicht weiß, ob Måwe nicht den Sámi, der indigenen finnougrischen Bevölkerung Lapplands, zugehörig ist.) Angesichts von Kommentaren wie »In Zukunft werden wir Südtiroler ‘Lappen’ von schwedischen ‘Lappen’ regiert!«, »Ich dachte der Begriff ‘Inländer zuerst’ wäre von den Politikern verstanden worden?«, »Wieso soll eine ‘Lappländerin’ wissen was für Südtirol gut ist?«, »Lieber als ihre Macht zu verlieren setzen unsere Diktatoren zu ihrer Unterstützung nun schon Ausländer ein.« oder »Die SVP muss von sich nicht mehr besonders überzeugt sein, wenn sie ‘Lappen’ einbürgern muss, um angeblich Wahlen gewinnen zu können!« scheint es die von mir wahrgenommene »Zweiklassengesellschaft« unter den Zuwanderern gar nicht so ausgeprägt zu geben. Oder wären die Kommentare bei einer Kandidatur eines Südtirolers albanischer oder pakistanischer Herkunft noch heftiger ausgefallen? Womit ich natürlich keinesfalls andeuten möchte, dass Xenophobie besser oder schlechter ist, wenn man dem »Ausländer« sein »Ausländersein« nicht ansieht.

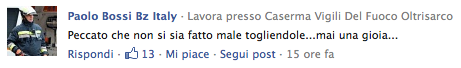

Auffällig ist jedenfalls die Reduzierung der Person Måwe auf eine ihrer Eigenschaften bzw. das Lächerlichmachen und die Verballhornung ihrer Herkunft, die sich wie ein roter Faden durch die Berichterstattung und die Foren ziehen. Bewusst oder unbewusst bringt Markus Lobis diese Reduzierung auf den Punkt, wenn er schreibt: »Die SVP ist äußerst geschickt darin, die Kandidatenliste mit einigen ‘ExotInnen’ abzurunden, um im Grenzwählerbereich Stimmen zu holen, die sonst zur Opposition wandern könnten. Leute wie DIE SCHWEDIN, Magdalena Schwellensattl etc. haben wenig Chancen.« (Hervorhebung von mir.) Man hätte genauso gut schreiben können »Leute wie die Blondine, Magdalena Schwellensattl etc.« Triebgesteuerte posten dann auch schon mal Geschmacklosigkeiten wie diese: »wieso holt diese sahneschnitte nicht ein paar schwedinnen und die BLS produziert einen Film?«, »Was hat diese SV-Partei in den letzten Jahrzehnten falsch gemacht, dass sie ‘Playgirl’ aus dem Ausland holen muss.« oder »Bald wird der Slogan ‘Bunga Bunga in BLS BLS’ umgetauft!«.

Generell ist wenig Sensibilität bezüglich Måwes Herkunft auszumachen. Sogar die Sonntagszeitung »Zett« lässt sich zu einem unterirdischen Witz hinreißen und legt Andreas Pöder in der Satire-Rubrik »Untergeschoben« folgenden Satz in den Mund: »Die SVP hot inseriert: suchen weiblichen Lopp für Kandidatur!« Auch für den Umstand, dass die Situation in Nordskandinavien ähnlich wie in Südtirol vom Zusammenleben unterschiedlicher Sprach- und Volksgruppen geprägt ist, zeigt man wenig Verständnis. Umgekehrt würde ein derartiger Mangel an Sensibilität wohl für Entrüstung sorgen. Vielleicht auch bei einer gewissen Juliane, die im Forum der Tageszeitung schreibt: »Frischer Wind aus Lappland? Sicher ist der Wind frisch. Aber so ein zugeknöpftes Volk als die ‘Lappen’ gibt es kaum eines auf der Welt [sic]. ‘Lappen’ und weltoffen passt wirklich nicht zusammen!!« Mir gehen hingegen bei so viel Weltoffenheit die Argumente aus. Alles Gute, Marie Måwe!