Arnold Schuler, SVP-Landesrat für Landwirtschaft, hat in einer Antwort an den Landtagsabgeordneten Bernhard Zimmerhofer (STF) die ganze Hilflosigkeit und Unzulänglichkeit der Südtiroler Sprachpolitik offengelegt. In Zimmerhofers Anfrage ging es (unter anderem) um die einsprachig italienische Etikettierung von hochgefährlichen Mäuseködern in der Landwirtschaft sowie um die vorgeschriebene Beschilderung der Ausbringungsgebiete mit dem Hinweis: »Attenzione! Derattizzazione in corso.«

Die von der Süd-Tiroler Freiheit wiedergegebene Antwort des Landesrats fasst den Status der deutschen Sprache in vielen Bereichen des Südtiroler Alltags gut zusammen: den einer beliebigen im Privatbereich verbreiteten, gedulteten Sprache. Von Gleichstellung mit dem Italienischen (wie in Artikel 99 des Autonomiestatuts vorgesehen) mal wieder keine Spur.

Tenor der offiziellen Auskunft laut STF:

- Einzige vorgeschriebene Sprache für Etikettierungen in Italien — und damit auch in Südtirol — sei Italienisch.

- Es gebe zu viele Wirkstoffe, Zusammensetzungen und Hersteller, als dass man an eine Übersetzung aller Etiketten denken könnte.

- Die Mehrkosten für Übersetzungen müssten die Landwirte selbst tragen.

- Schilder mit dem Hinweis auf gefährliche Köder könnten mit einsprachig italienischer oder mehrsprachiger Aufschrift aufgestellt werden.

- ad 1: Hält das der Landesrat in einem mehrsprachigen Land wie Südtirol für unproblematisch? Ist dies der von der SVP häufig beschworene Status einer Modellautonomie bzw. von innererstaatlicher Selbstbestimmung?

- ad 2: Warum sollte die Vielfalt der Produkte ein Problem sein? In der Schweiz werden Etiketten auch auf Italienisch übersetzt, obschon die Gebiete mit italienischer Amtssprache dort weniger Einwohnerinnen zählen, als Südtirol.

- ad 3: Das heißt also, dass nur die lingua franca nazionale Italienisch »inkludiert« ist, während Übersetzungen ins Deutsche (genauso als ob ich mir eine Etikette selbst in eine beliebige andere Sprache übersetzen lassen möchte) kostenpflichtig sind. Ist das mit einem modernen Minderheitenschutz vereinbar?

- ad 4: Maßgeblich ist also auch hier die lingua franca nazionale, während Deutsch nur zusätzlich erlaubt, geduldet ist. Die deutschsprachige Mehrheitsbevölkerung hat folglich keinerlei Anspruch auf Warnhinweise in der eigenen (ich wiederhole: angeblich rechtlich gleichgestellten) Sprache. Genauso könnte ich Zusatzinformationen in Klingonisch oder Mandarin anbringen, Deutsch ist in Südtirol also in vielen Bereichen eher mit diesen Sprachen gleichgestellt, als mit Italienisch.

Cëla enghe: 01 02 03 04 05 06 07 08 || 01

)

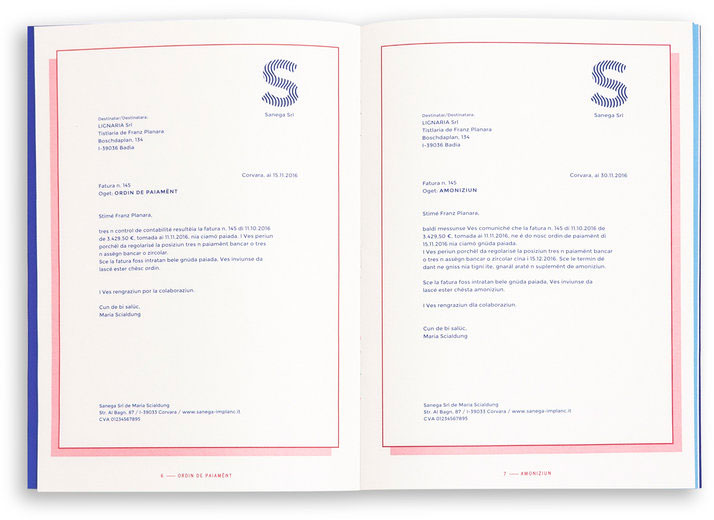

) Bilder: ULVB.

Bilder: ULVB.

Für den zuständigen Landesrat kein Problem?