Ein Forschungsteam des Varieties of Democracy Institute der Universität Göteborg hat ein Projekt gestartet, um Verletzungen demokratischer Standards (PanDem) während der Corona-Pandemie zu messen und das Risiko einzuschätzen, das diese Verletzungen für die Gesamtqualität der Demokratie darstellen (PanBack).

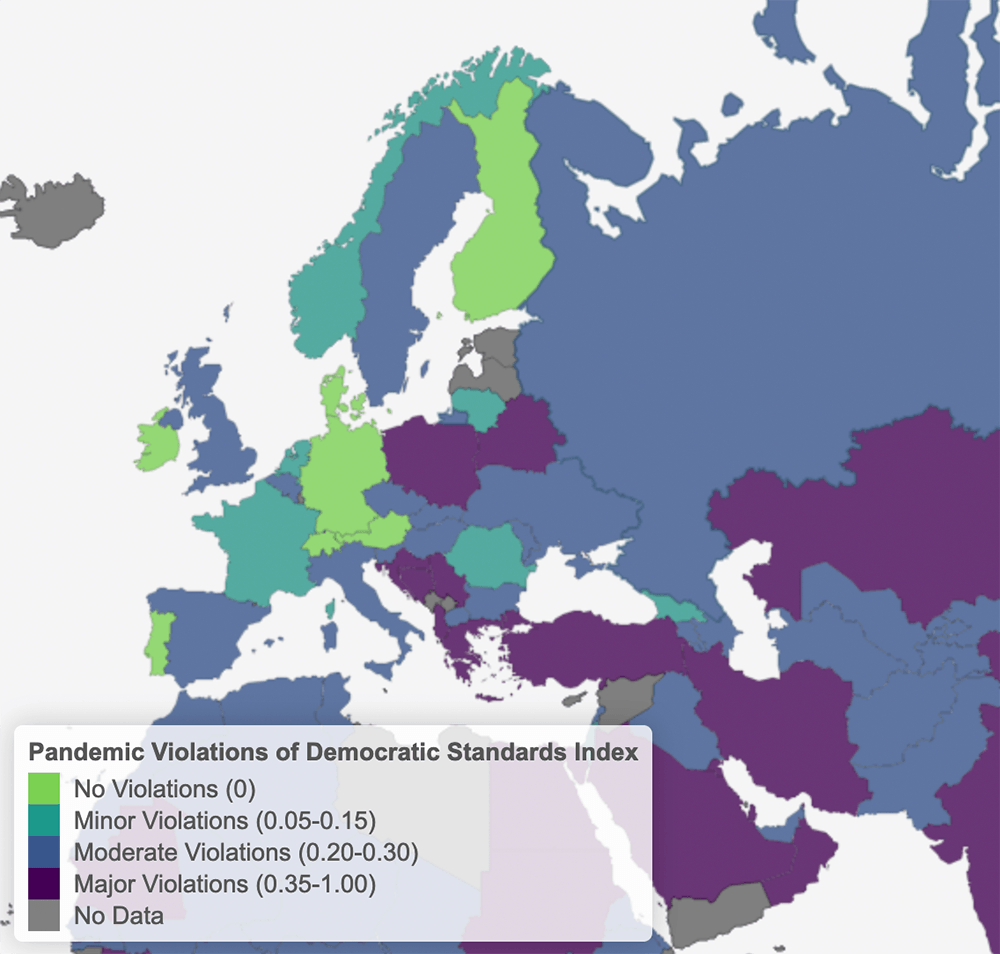

Kartenausschnitt PanDem-Index

- Keinerlei Verletzungen demokratischer Standards (PanDem) im Zeitraum zwischen März 2020 und Juni 2021 konnten die Forschenden dabei in sieben europäischen Staaten (Dänemark, Deutschland, Finnland, Irland, Österreich, Portugal, Schweiz) feststellen.

- In fünf Staaten (Frankreich, Litauen, Niederlanden, Norwegen, Rumänien) wurden geringfügige Verletzungen konstatiert.

- Zu mäßigen Problemen kam es in 14 Staaten (Belgien, Bulgarien, Italien, Moldawien, Nordmazedonien, Russland, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ukraine, Ungarn und Vereinigtem Königreich).

- Größere Verletzungen gab es den Erkenntnissen von PanDem zufolge nur in sieben Ländern (Albanien, Belarus, Bosnien-Herzegowina, Griechenland, Kroatien, Polen, Serbien).

Analysiert wurden die folgenden sieben Dimensionen: Diskriminierende Maßnahmen, Aussetzung unveräußerlicher Rechte, missbräuchliche Maßnahmendurchsetzung, fehlende zeitliche Begrenzung, Einschränkung der Legislative, offizielle Desinformationskampagnen sowie Einschränkung der Pressefreiheit.

Was das Risiko eines generellen Rückschlags auf die Qualität der Demokratie (PanBack) betrifft, wird dieses für den weitaus größten Teil der europäischen Staaten als sehr gering eingeschätzt.

Etwas höher liegt die Gefahr demnach nur in sechs osteuropäischen Ländern (Albanien, Belarus, Bosnien-Herzegowina, Russland, Slowenien, Ukraine), in fünf weiteren Staaten (Griechenland, Kroatien, Polen, Serbien, Ungarn) wird sie als relativ hoch eingeschätzt.

Dieser Index sagt natürlich nichts über die Wirksamkeit der gewählten Maßnahmen aus.

Edgell, Amanda B., Jean Lachapelle, Anna Lührmann, Seraphine F. Maerz, Sandra Grahn, Palina Kolvani, Ana Flavia Good God, Martin Lundstedt, Natalia Natsika, Shreeya Pillai, Paul Bederke, Milene Bruhn, Stefanie Kaiser, Cristina Schaver, Abdalhadi Alijla, Tiago Fernandes, Hans Tung, Matthew Wilson, and Staffan I. Lindberg. 2020. Pandemic Backsliding: Democracy During Covid-19 (PanDem), Version 6. Varieties of Democracy (V-Dem) Institute