A fine ottobre scorso, per la prima volta, mi ero occupato dello studio CREA sulla performance dei sistemi sanitari regionali, realizzato dall’omonimo consorzio di università Tor Vergata di Roma e FIMMG. Nel frattempo, a luglio, è stata presentata la nuova edizione del rapporto, relativa al 2019.

Si tratta di una ricerca multidimensionale basata su molteplici portatori di interessi. Le «dimensioni» prese in considerazione sono: esiti, sociale, appropriatezza, innovazione ed economico-finanziaria, mentre i gruppi di interesse che hanno partecipato sono riconducibili agli utenti, le istituzioni, le professioni sanitarie, il management aziendale e l’industria medicale.

Elaborazione grafica:

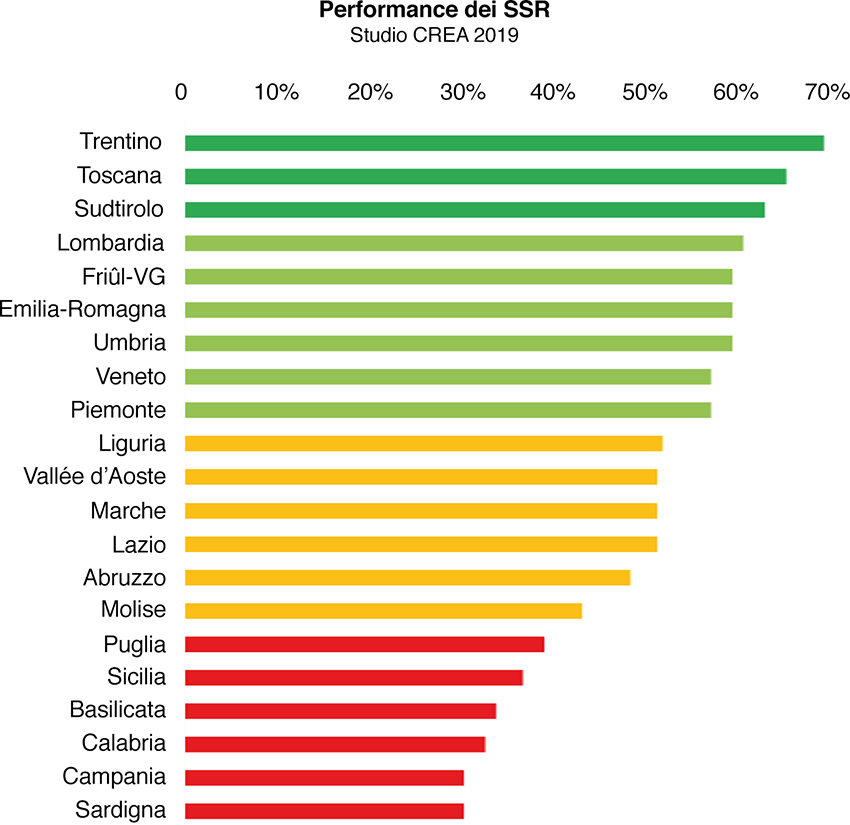

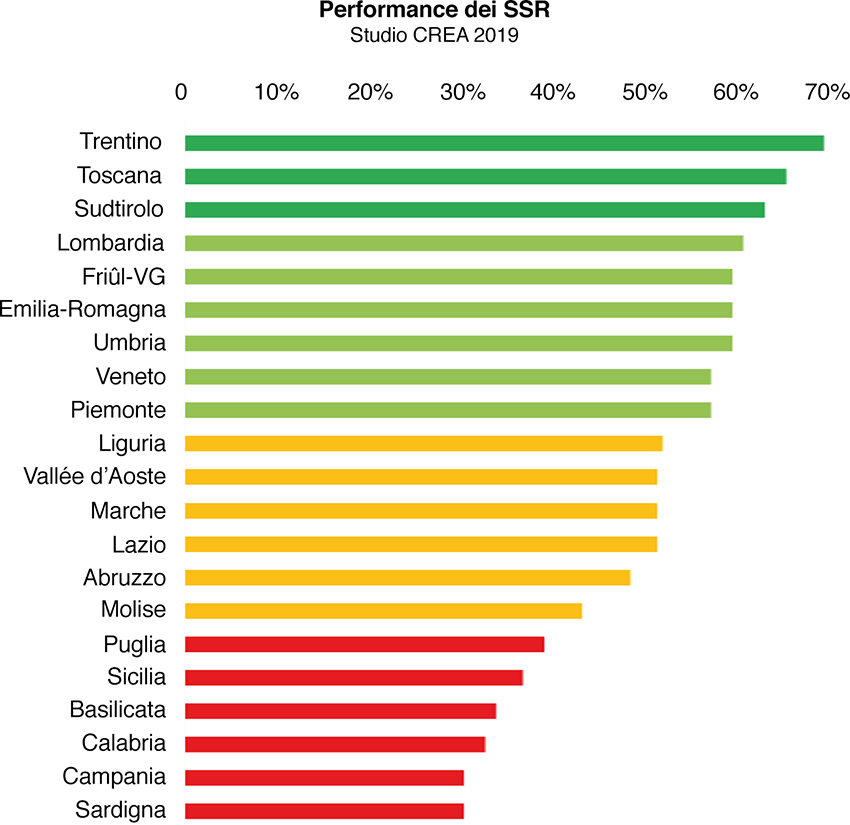

Come nel 2018 la performance complessiva (63%) del sistema sanitario sudtirolese, se comparata alle altre realtà facenti parte dello stato italiano, è tra le migliori. Viene superata solo da quelle del vicino Trentino (70%) e della Toscana. Scrive CREA:

Tre realtà (P.A. di Trento, Toscana e P.A. di Bolzano) sembrano offrire un livello di opportunità ai propri residenti significativamente migliore delle altre (Performance tra il 63% ed il 70%); altre 6 (Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Veneto e Piemonte) sono sempre parte dell’area dell’“eccellenza”: con una Performance compresa tra il 57% ed il 61%; 6 Regioni, Liguria, Valle d’Aosta, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise, rimangono in una posizione “intermedia” con livelli di Performance abbastanza omogenei, compresi nel range 44-52%. In area “critica” si trovano 6 Regioni, Puglia, Sicilia, Basilicata, Calabria, Campania e Sardegna, con valori di Performance che scendono progressivamente fino ad arrivare al 31%.

Il panel dell’edizione attuale, di 98 personalità, risulta composto come segue:

- 14 rappresentanti delle istituzioni: 8 statali e 6 regionali;

- 12 rappresentanti degli utenti/cittadini: 11 presidenti/coordinatori a livello statale di associazioni dei pazienti e 1 direttore di media (testata giornalistica sanitaria);

- 26 rappresentanti delle professioni sanitarie: 23 presidenti o segretari a livello statale di società scientifiche, 2 dell’università, 1 coordinatore regionale di aree cliniche specifiche;

- 29 componenti del management sanitario: 23 direttori generali di aziende sanitarie, 5 direttori sanitari di aziende sanitarie, 1 presidente di fondazione attiva in sanità;

- 17 rappresentanti dell’industria: 16 dirigenti di aziende medicali (farmaci e dispositivi medici) e 1 presidente di associazione di categoria.

Le dimensioni hanno contribuito alla performance, in ordine decrescente: gli esiti per il 31,2%, il sociale per il 21,5%, l’appropriatezza per il 20,2%, l’innovazione per il 14,6% e infine quella economico-finanziaria per il 12,4%.

Interessante notare, infine, come il Sudtirolo risulti

- in terza posizione, dietro al Trentino e alla Toscana, anche nella classifica stilata dagli utenti;

- in seconda posizione, dietro al solo Trentino, secondo il panel delle istituzioni;

- in sesta posizione, dietro a Toscana, Trentino, Friuli e Giulia, Umbria ed Emilia Romagna, secondo i rappresentanti delle professioni sanitarie;

- in quarta posizione, dietro alla Toscana, al Trentino e all’Umbria per quanto riguarda la classifica del gruppo management aziendale;

- in seconda posizione, dietro al Trentino, secondo il giudizio dell’industria medicale.

Cëla enghe: 01 02 03 04 05 || 01 02 03

Bei Separatistinnen ausgeprägter als bei Unionistinnen