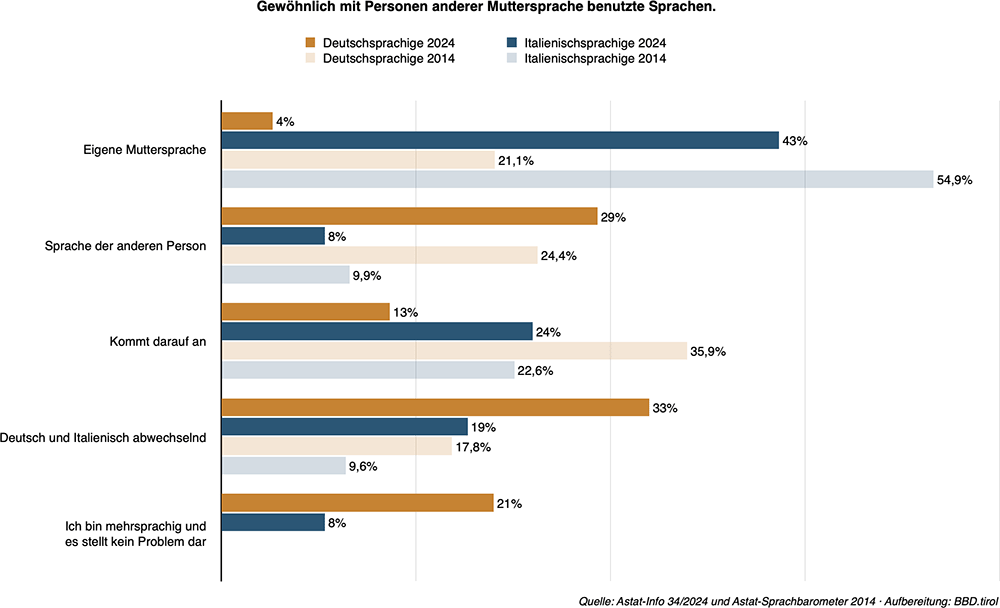

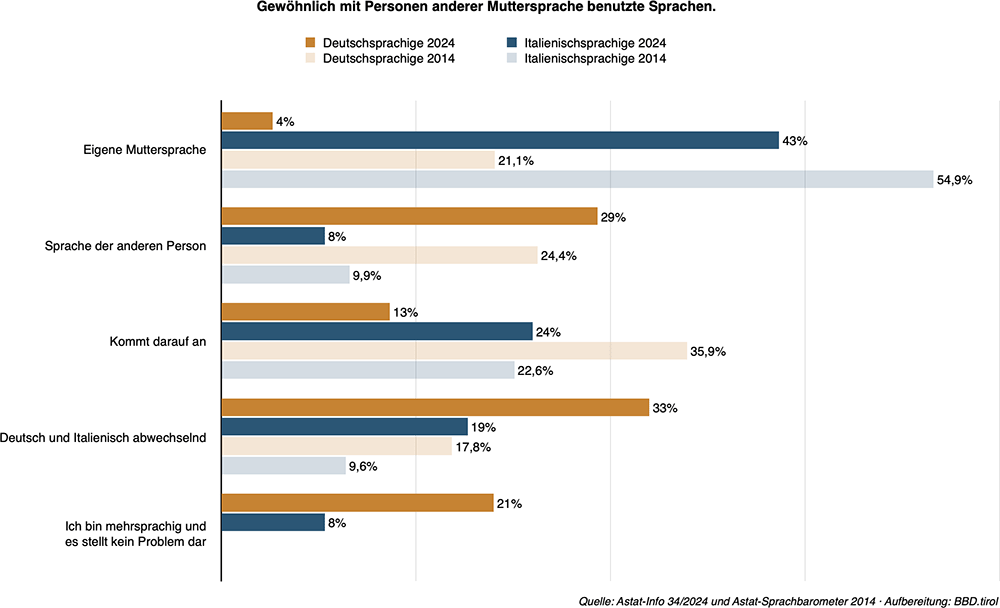

Gestern hat das Statistikinstitut des Landes (ASTAT) neue Daten über Sprachkenntnisse und Sprachgebrauch im Alltag (ASTAT-Info 34/2024) veröffentlicht. Unter anderem wurde bei der im März dieses Jahres durchgeführten Befragungswelle abgefragt, welche Sprache die Befragten gewöhnlich im Umgang mit Menschen anderer Muttersprache benutzen.

Dabei fällt auf, dass nur mickrige vier von hundert Deutschsprachigen angeben, im Rahmen solcher sogenannter Outgroup-Kontakte normalerweise bei der eigenen Muttersprache zu bleiben, während knapp die Hälfte der Italienischsprachigen (43 Prozent) in solchen Situationen in der Regel Italienisch spricht.

Im Jahr 2014 hatten — bei einer analogen Fragestellung im Rahmen der Erhebungen zum ASTAT-Sprachbarometer — immerhin noch 21 von 100 Befragten deutscher Muttersprache angegeben, mit Anderssprachigen gewöhnlich Deutsch zu sprechen. In nur zehn Jahren ist dieser Anteil folglich um sage und schreibe 81 Prozent (17 Punkte) geschrumpft.

Deutsch ist also heute als »lingua franca« für Gespräche über die Grenzen der eigenen Sprachgruppe hinaus in Südtirol nahezu ganz verschwunden. Dabei ist eine gewisse Sprachbeharrung gerade für minorisierte Sprachen besonders wichtig.

Es stimmt zwar, dass heute auch wenigere Italienischsprachige angeben, normalerweise bei Italienisch zu bleiben, doch ist der Wert hier — im Vergleich zu 2014 — von 55 Prozent auf 43 Prozent, also um nur 21 Prozent (12 Punkte) gesunken. Während demnach vor zehn Jahren rund zweieinhalb Mal so viele Italienerinnen wie Deutsche (55% zu 21%) angegeben hatten, mit Menschen anderer Muttersprache bei ihrer Sprache zu bleiben, beharren heute fast elfmal (!) so viele Italienerinnen wie Deutsche (43% zu 4%) auf ihrer Muttersprache!

Dass weniger Italienischsprachige als früher bei Outgroup-Kontakten grundsätzlich bei Italienisch bleiben, heißt auch gar nicht, dass sie verstärkt die Sprache des Gegenübers sprechen. Im Gegenteil: Während der Anteil Deutschsprachiger, die in solchen Situationen gewöhnlich die Sprache des Gegenübers sprechen, zwischen 2014 und 2024 von 24 Prozent auf 29 Prozent angestiegen ist, ist der Anteil Italienischsprachiger, die zur Sprache der anderen wechseln, von zehn auf acht Prozent zurückgegangen (minus 20 Prozent).

Positiv ist höchstens, dass der situationsabhängige sowie der abwechselnde Gebrauch der Sprachen insgesamt zunimmt.

Die Begründungen

Unter den Gründen, warum Italienischsprachige in Gesprächen mit einem anderssprachigen Gegenüber bei ihrer Muttersprache bleiben, stechen »weil ich die Zweitsprache nur in den dringendsten Fällen spreche« (20 Prozent), »weil ich Wert darauf lege, meine eigene Muttersprache zu sprechen« (12 Prozent) und »weil sich die anderen anpassen sollen« (3 Prozent) hervor. Der weitaus häufigste Grund sind zwar schlechte Kenntnisse der anderen Sprache (63%), doch offenbar bleiben noch immer viele aus Prinzip bei Italienisch. Weitere Angaben waren »weil ich mich dadurch sicherer fühle« (18 Prozent) und »aus Gewohnheit« (15 Prozent). Jede Befragte durfte höchstens zwei Gründe nennen.

Gut ein Drittel (34 Prozent) der Deutschsprachigen, die vorwiegend in die Sprache des Gegenübers wechseln, gibt an, dies zu tun, weil es die Höflichkeit verlange, 22 Prozent tun dies »aus Gewohnheit« und 9 Prozent gar »weil es für mich vorteilhaft ist«. Der meistgenannte Grund für den Sprachwechsel ist »weil ich [die Sprache der anderen] besser beherrsche als die anderen Personen meine Muttersprache« (56 Prozent), »weil sie mich sonst nicht verstehen« (23 Prozent) und »weil ich alles Mögliche unternehme, um die Zweitsprache sprechen zu können« (9 Prozent). Auch hier war es möglich, bis zu zwei Antworten zu geben.

Das ist ein Teufelskreis: Wenn nur vier Prozent der Deutschsprachigen, aber über 40 Prozent der Italienischsprachigen grundsätzlich bei der eigenen Sprache bleiben, werden die Italienischsprachigen — aber auch die Zuwandernden — immer weniger Anreize (und auch Möglichkeiten) haben, die deutsche Sprache zu erlernen und zu praktizieren. Auch Wirtschaftstreibende haben in Ermangelung einschlägiger Regeln nur eine geringe Motivation, Dienstleistungen in deutscher Sprache anzubieten, wenn die deutschsprachige Mehrheitsbevölkerung jederzeit bereitwillig bis unterwürfig in die italienische Sprache wechselt.

Zusatzbemerkung: Die 2024 im Vergleich zu 2014 neu eingeführte Antwortmöglichkeit (»Ich bin mehrsprachig und es stellt kein Problem dar.«) erschließt sich mir in dieser Form nicht, da sie nicht wie eine Alternative, sondern vielmehr wie eine Ergänzung zu anderen Optionen klingt.

Cëla enghe: 01 02 || 01 02 03 04 05 06 07 08