In seinem heutigen Dolomiten-Leitartikel schreibt Chefredakteur Toni Ebner unter anderem:

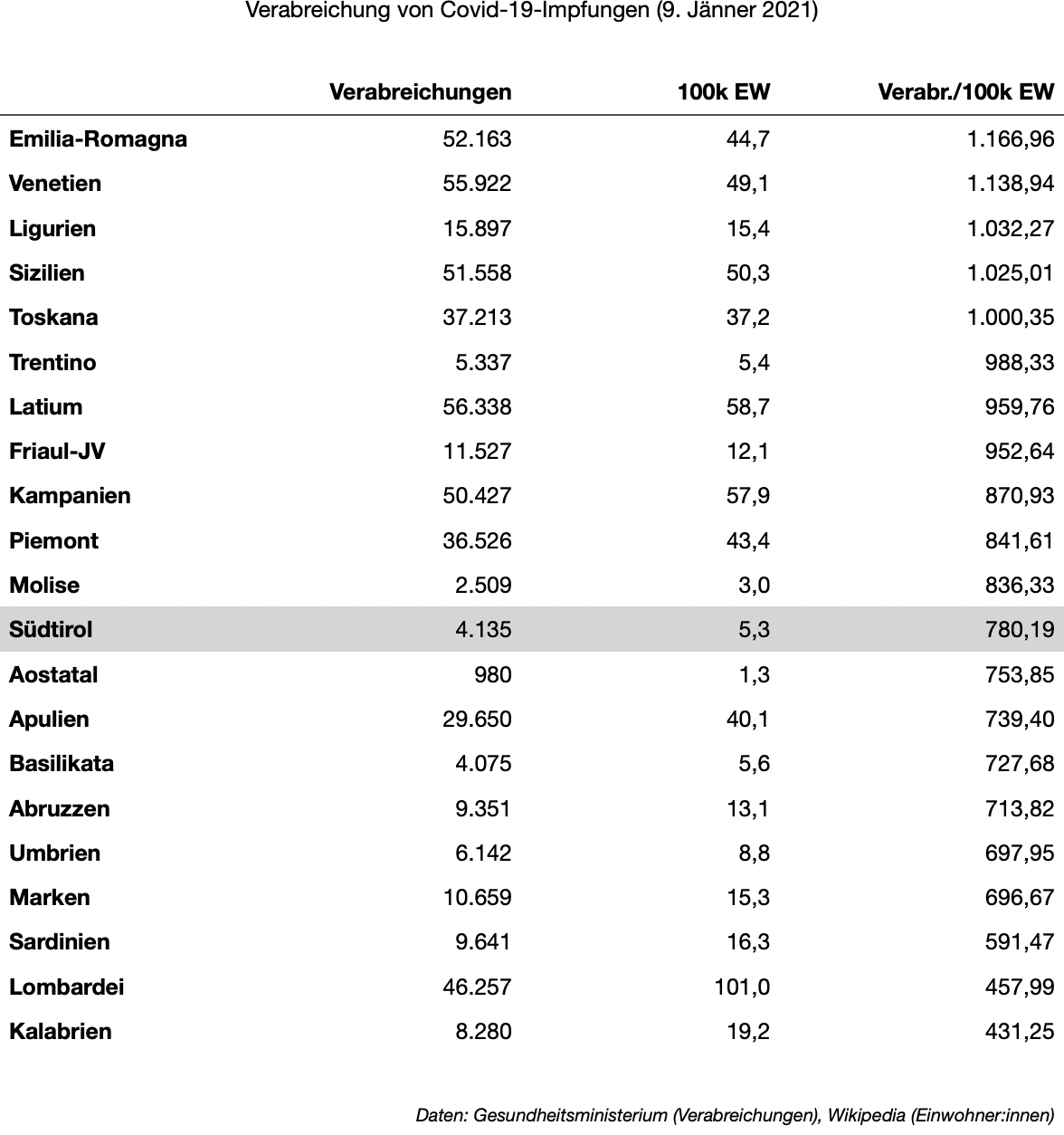

Wer hat die niedrigste Impfrate in Italien? Nein, nicht Kalabrien, sondern Südtirol!

Das ist zum Schämen.

Wenn alle anderen Regionen Italiens mehr Menschen geimpft haben, liegt das Problem ganz einfach in der Unfähigkeit der Verantwortlichen, die Impfungen zu organisieren.

Nur: Südtirol hat gar nicht die niedrigste Impfrate in Italien und es stimmt auch nicht, dass alle anderen Regionen Italiens mehr Menschen geimpft haben. Warum es nicht stimmt, obwohl es bei einem flüchtigen Blick auf die Statistiken des Gesundheitsministeriums so aussehen könnte, habe ich schon vorgestern erklärt.

Ebner wirft den »Verantwortlichen« Unfähigkeit vor, ist aber offenbar selbst unfähig, seinen Auftrag (nämlich Information) zu erfüllen.

Stand heute hat Südtirol (20.620 Dosen für 530.000 Einwohnerinnen) mehr als doppelt so viel Impfstoff erhalten, wie das Trentino (9.850 Dosen für 540.000 Einwohnerinnen) oder Umbrien (9.835 Dosen für 880.000 Einwohnerinnen). Das Gesundheitsministerium veröffentlicht aber keine Impfrate im Verhältnis zur Bevölkerungszahl, sondern im Verhältnis zu den gelieferten Impfdosen.

Wenn Südtirol zwar gleich viel impft wie andere, aber deutlich mehr Dosen bekommt, sieht es demnach trotzdem so aus, als würde es langsamer impfen. Wie gesagt: Diesen Eindruck kann man haben, wenn man nur einen flüchtigen Blick auf die Daten wirft.

Die Medien hätten eigentlich die Aufgabe, solche Zusammenhänge zu recherchieren — es ist eine sehr einfache Recherche — und die Bevölkerung korrekt zu informieren. Tun sie aber nicht. Im Gegenteil: Sowohl die Dolomiten als auch andere Medien (wie Rai Südtirol und die TAZ) plappern seit Tagen nur die Daten der italienischen Regierung nach und erwecken durch ihre oberflächliche (und falsche!) Betrachtung den Eindruck, »alle anderen Regionen Italiens [hätten] mehr Menschen geimpft« als Südtirol.

So deutlich zeigt sich Desinformation nicht oft. Was wir hier geboten bekommen, ist aber äußerst ernüchternd. Im Grunde wird klar, dass eine Regierung — wenn sie manipulieren will — Nachrichten nach belieben aufbereiten kann und sich niemand die Mühe macht, auch nur ein wenig an der Oberfläche zu kratzen.

Dabei unterstelle ich dem römischen Gesundheitsministerium im konkreten Fall weder böse Absichten, noch dass die Daten in irgendeiner Weise gefälscht wären. Die Tatsache, dass die »Impfrate« nicht in Bezug auf die Bevölkerungszahl, sondern im Verhältnis zu den Dosen berechnet wird, ist höchstens sonderbar und wenig aussagekräftig.

Es sind die Medien, die diese Daten hernehmen, oberflächlich interpretieren und zur Grundlage für falsche Informationen machen.

Cëla enghe: 01 || 01 02 03 04 05

SIAG