Kürzlich hatte ich gleich dreimal (01 02 03) darauf hingewiesen, wie der Zentralstaat die deutsche Sprache im digitalen Bereich diskriminiert. Aber zum Glück wäre sowas zumindest bei Landeszuständigkeiten niemals der Fall, denn unsere autonomen Institutionen schützen die Mehrsprachigkeit ganz vorbildlich.

Nun, vor wenigen Tagen habe ich mich erstmals seit längerer Zeit wieder in die Elektronische Gesundheitsakte (EGA) eingeloggt, über die ich schon einmal geschrieben hatte und die jetzt offenbar umgestaltet wurde.

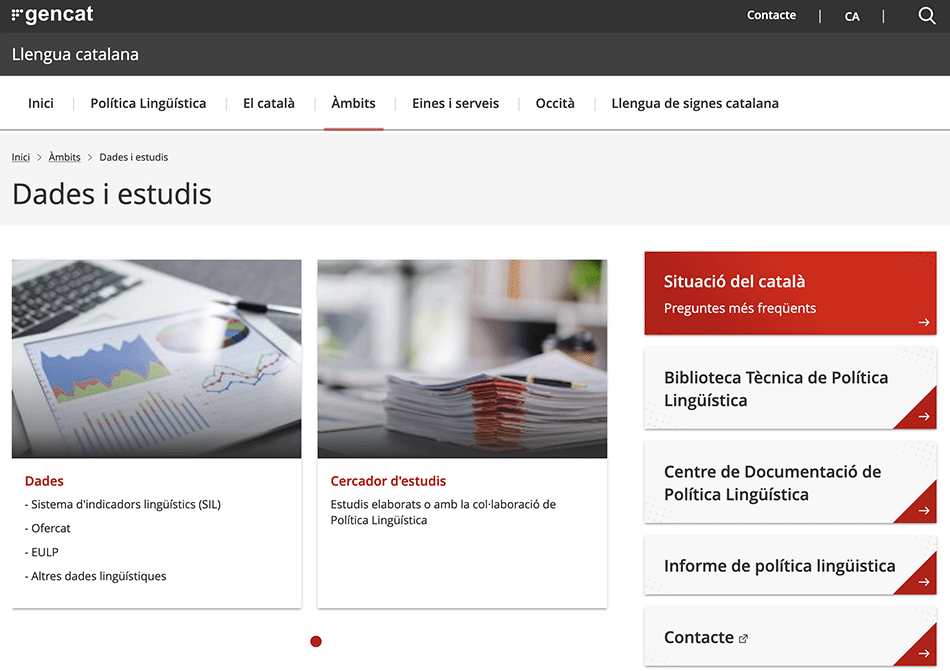

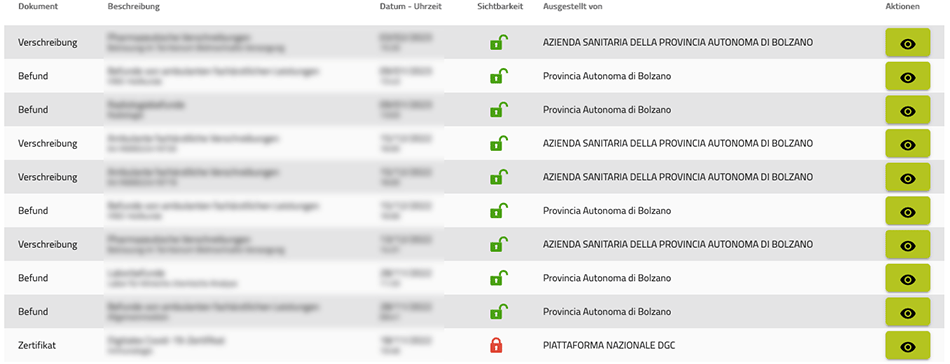

Die Anmeldung mit dem ÖSDI (bzw. SPID) ist natürlich weiterhin nur auf Italienisch möglich. Ist das geschafft, landet man im Bereich »Dokumente«, der folgendermaßen aussieht:

Bildausschnitt EGA, Anonymisierung von mir

Sämtliche Behörden, die Verschreibungen, Befunde und Zertifikate ausgestellt haben, sind ausschließlich auf Italienisch angegeben, selbst wenn es sich dabei um das Land Südtirol selbst oder um dessen Gesundheitsbetrieb handelt.

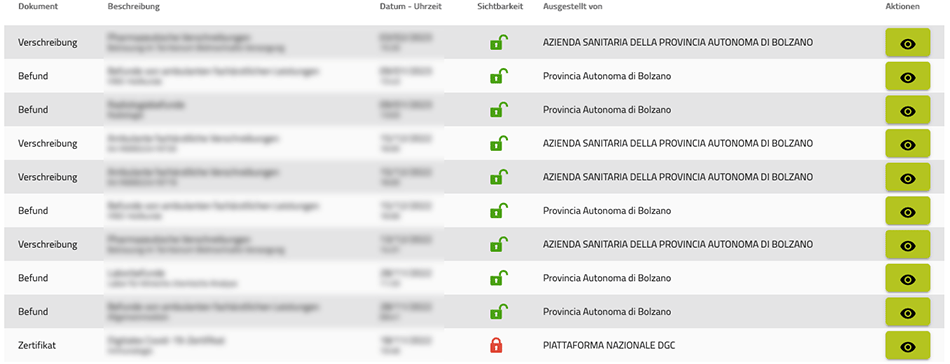

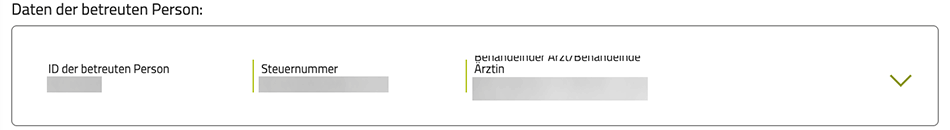

Da im Deutschen manche Bezeichnung länger ist (wie hier: »Behandelnder Arzt/Behandelnde Ärztin«) als im Italienischen, klappt es auch mit der Darstellung nicht immer:

Bildausschnitt EGA, Anonymisierung von mir

Ich habe zur italienischen Sprachversion geswitcht und dort passt es, weil einfach nur »medico curante« steht. Die deutsche Sprachversion zu testen und nicht bloß die Übersetzungen einzuspielen, war wohl zu viel verlangt.

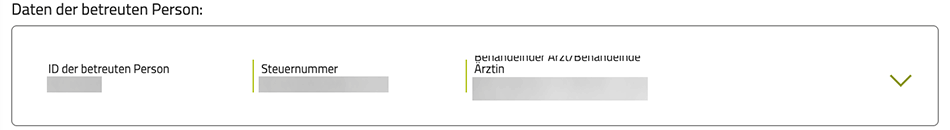

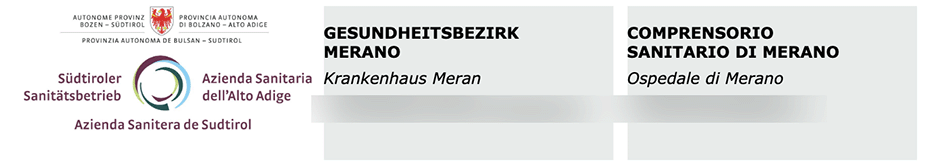

Der Briefkopf eines vom Krankenhaus Meran ausgestellten Befundes — der wie die Mehrzahl meiner Befunde nur auf Italienisch verfasst ist — sieht übrigens so aus:

Bildausschnitt EGA, Anonymisierung von mir

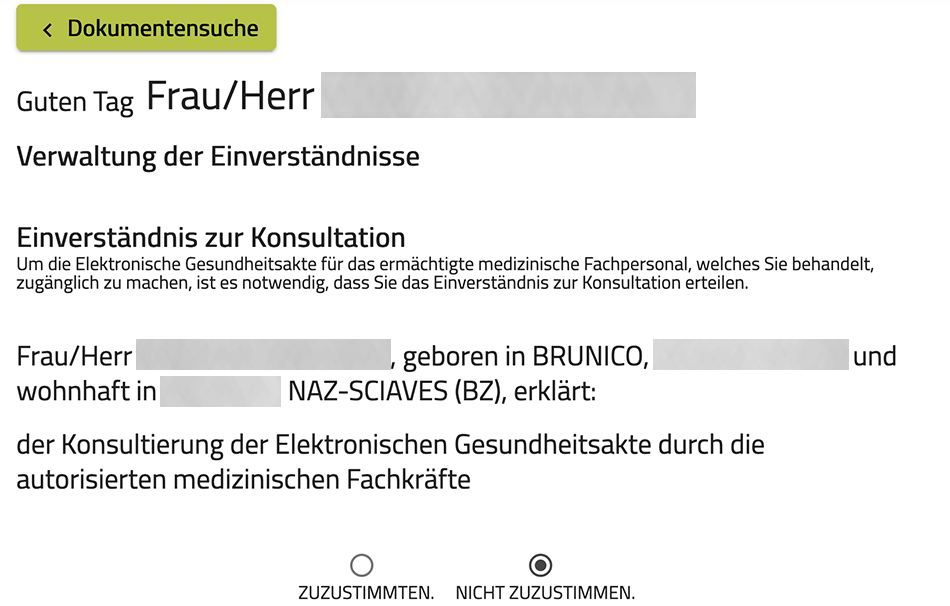

Die Ortsbezeichnung des Gesundheitsbezirks ist auch im Deutschen italienisch. Das ist eines dieser vielen — sehr große Anführungszeichen: — »Versehen«, die sich leider extrem häufen. Wie hier auf der Seite zur Erteilung von Zugriffsrechten:

Bildausschnitt EGA, Anonymisierung von mir

Es scheint nur noch Tolomeis Ortsnamen zu geben. Man beachte aber auch die insgesamt ausgefeilte Satzbildung, einschließlich der Wortkreation »zuzustimmten«.

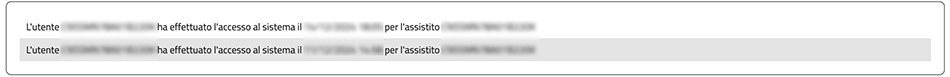

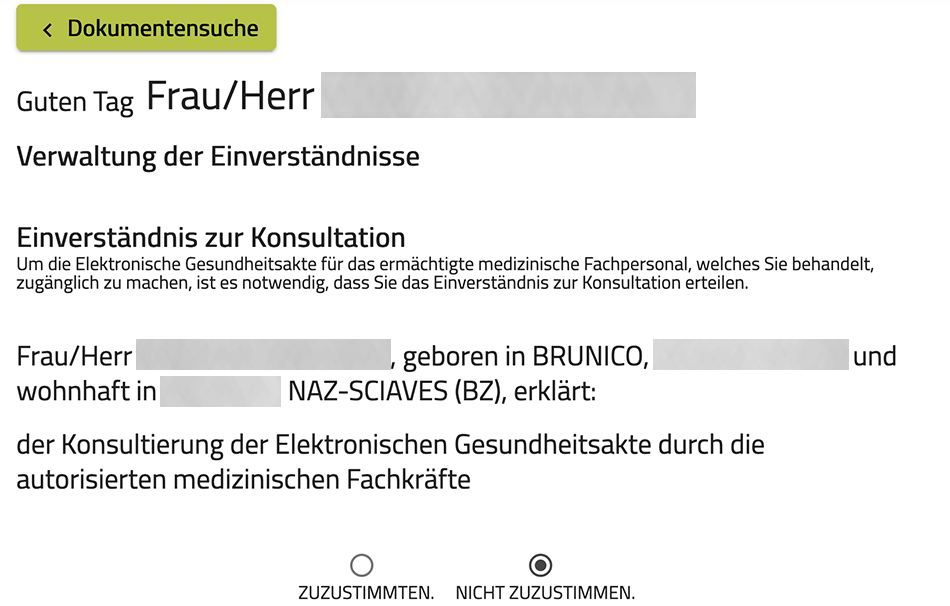

Das Zugriffsverzeichnis existiert auf Deutsch leider gar nicht:

Bildausschnitt EGA, Anonymisierung von mir

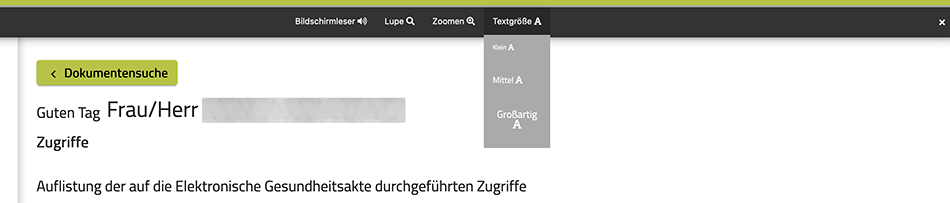

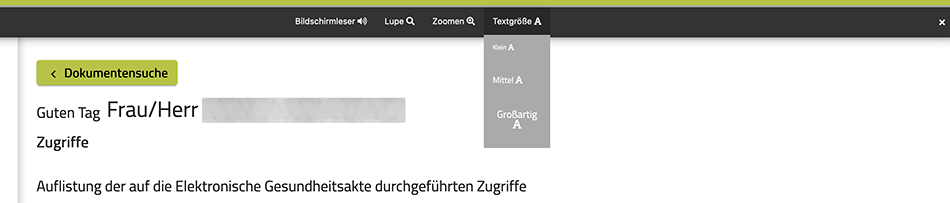

Es gibt jetzt übrigens auch Funktionen, die die Barrierefreiheit der EGA verbessern sollen. Zum Beispiel kann man die Textgröße auf »großartige« einstellen:

Bildausschnitt EGA, Anonymisierung von mir

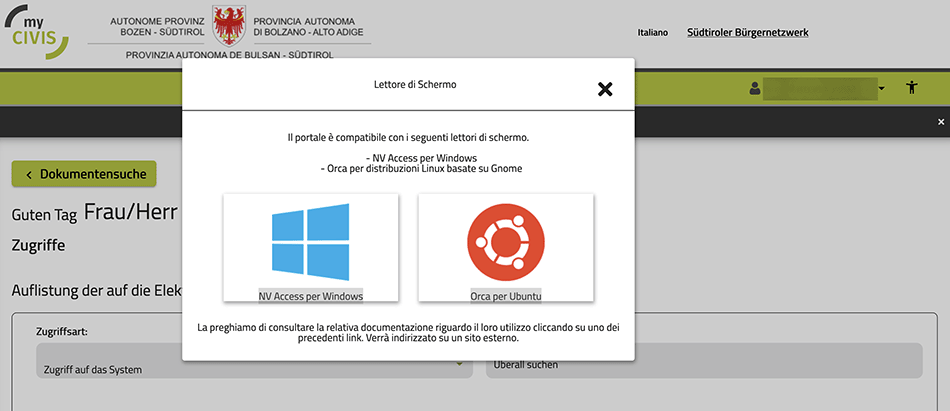

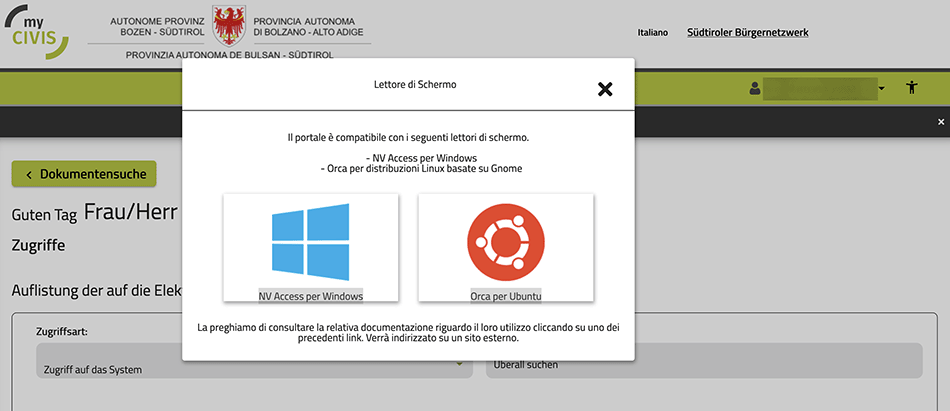

Oder man aktiviert einen Bildschirmleser, den es allerdings auch nur in der Mehrheitssprache zu geben scheint:

Bildausschnitt EGA, Anonymisierung von mir

Barrierefreiheit ist wohl nicht für vorbildlich geschützte sprachliche Minderheiten gedacht.

Dass immer mehr Gesundheitsdienste nur auf Italienisch verfügbar sind, wird gern mit dem Mangel an deutschsprachigem medizinischem Fachpersonal begründet. Der EGA-Pfusch zeigt aber wieder einmal, dass es auch am Willen mangelt, Dinge ordentlich und im Einklang mit den einschlägigen Sprachvorschriften umzusetzen. Und das in diesem hochsensiblen Bereich. Dafür bräuchte es vermutlich nur eine Übersetzerin vom Italienischen ins Deutsche — und die dürfte wenn aufgrund des Personalmangels nicht in Südtirol so zumindest irgendwo anders auf der Welt zu finden sein.

Cëla enghe: 01 02 03 04 05 | 06 || 01 02